文 | 伯虎财经,作者 | 楷楷

短短两个月,国内 AI 原生应用的排行榜就被数次颠覆。春节后,DeepSeek 作为一匹黑马,凭借其“低成本、高性能”的优势,迅速在全球范围内崭露头角。

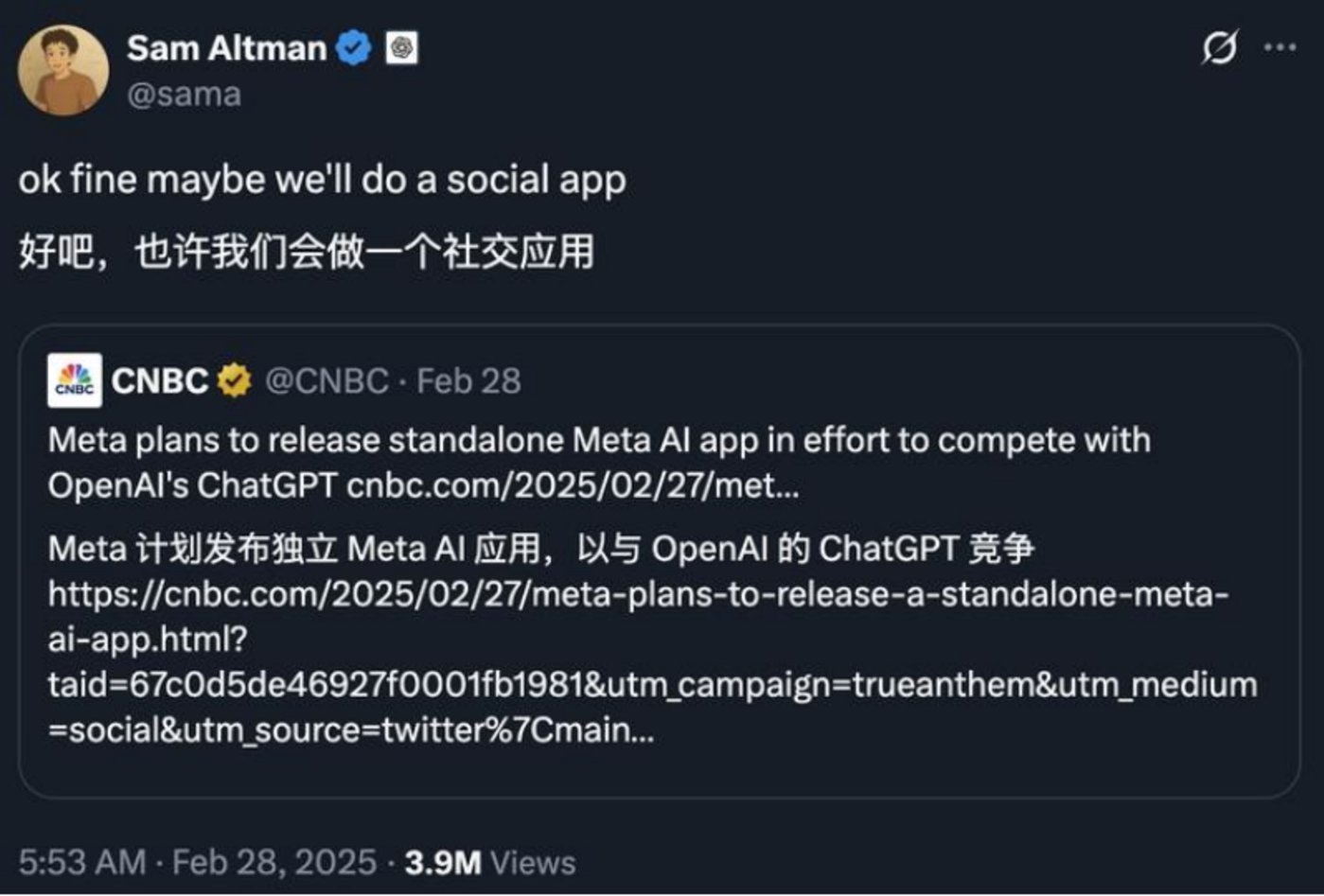

过去一直保持低调的腾讯元宝,也通过接入 DeepSeek 技术和大手笔的投流,实现了用户规模的快速增长,登顶中国区苹果应用商店免费 APP 下载榜。

然而,随着投流子弹和好奇流量逐步消退,豆包很快凭着更丰富的用户场景再次反超,AI 应用的终局较量,终究要回归用户留存。

近日,AI 平台们的战局再次升级,元宝、豆包、Kimi 纷纷宣布闯入社交圈,试图用更有黏性的方式留住用户。

从搜索到工具,再到社交玩法,这场 AI 革命已不再是单纯的技术竞赛,而是关乎流量入口、用户关系链,甚至未来的商业生态的全面较量,古典互联网的魅力还在持续散发。

01 AI 开始闯入社交圈

近两年,AI 大模型的发展呈现出明显的务实化趋势,越来越多的初创企业将关注点从基础模型转向应用和工具链的开发,“商业化”已成为衡量大模型技术能力的关键指标。

目前,出售 API 依然是大模型行业的主流商业路径,除此以外,面向C端的 AI 原生应用则更多将目光聚焦于用户服务,包括订阅付费、广告投放等,而决定C端商业化的关键,则在于用户“流与留”。

去年,Kimi 和豆包同时将目光投向了浏览器插件,通过布局浏览器背后的搜索、写作等功能,培养用户的使用习惯,并跟 AI 智能助手在使用场景上形成互补,以此为突破口打通商业化路径。

随后,本身就是浏览器的夸克也加入战役,以“AI 超级框”概念进一步模糊搜索和 AI 工具的边界;百度文库与百度网盘也联合推出了“GenFlow 超能搭子”和“AI 笔记”两款 AI 工具,进一步强化 AI 应用的“工具属性”。

从智能助手到工具助手,大模型公司开始意识到产品使用场景的无限性,与其专注于打造满足用户细分需求的产品,不如做一个“全能型入口”,得用户者才能得天下。

近日,这场用户争夺战更进一步升级,元宝、豆包、Kimi 开始杀入社交圈,加速社交领域 AI 全生态布局。

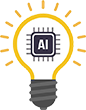

微信正式上线 AI 助手“元宝”,用户可以添加其为好友,其不仅可以一键解析公众号文章,还能处理其他图片和文档,甚至包括今日头条等字节系 APP 的文章。

今年 3 月初,抖音用户也可以添加豆包为 AI 好友,用户可以通过文字或语音与其互动,如果用户对视频内容有疑问,豆包 AI 好友也能给出详细的答案。

Kimi 则被曝光正在打造一款 AI 社区产品,目前已有一些账号会每日分享内容,每条内容下方还有“Kimi 一下”的选项,点击可以与 Kimi 进行更深度的对话。

(小红书用户“静思”分享图片)

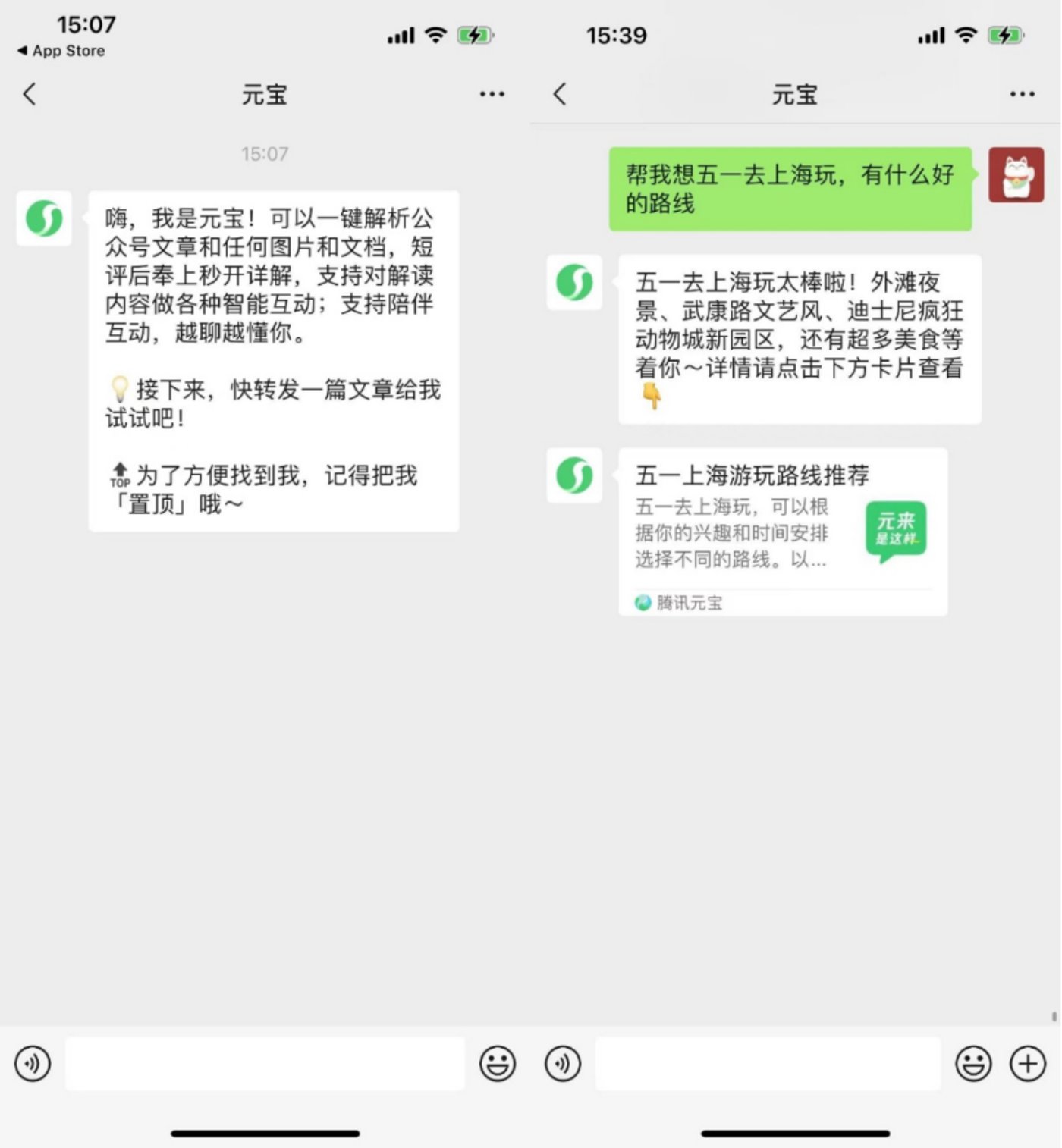

OpenAI 虽未正式入局,但 Sam Altman 多次暗示“AI 社交化”是必然趋势,他也在社交平台上提到,自己正在开发 AI 社交网络。

面对 AI 原生应用全面“社交化”的趋势,也有用户留言提问“这些产品模式看着都差不多,为什么越做越往传统互联网方向”。

事实上,AI 原生应用的C端商业化之所以备受挑战,其中一个原因在于平台虽然依托于全新的 AI 技术打造产品,但却没有脱离传统互联网的商业模式,比如付费订阅、搜索广告等,新旧结合反而让 AI 商业化变得难以驾驭。

但对于大模型公司来说,大家都在摸着石头过河,并非不想打造颠覆性的产品,而是必须循序渐进。

以 AI 社交为例,此前已有不少初创公司开发了虚拟人机对话产品,覆盖了二次元、陪伴、学习等场景,但至今仍未有真正破圈的产品。这是因为 AI 社交产品的应用场景还不够高频,导致消费者使用黏性不足

背靠海量用户,拥有高频使用场景的大厂们,自然也不愿意“舍近求远”,既然社交是离用户最近的流量入口,那就回归社交网络的本质,让“AI 好友”提供更多内容素材,通过真实用户的转发、分享,实现内容的快速传播和社交关系链的拓展。

想象一下,当 AI 好友不仅能帮你出谋划策,还能一键生成朋友圈文案,未来甚至能替你参与群聊互动,它就不再是“外挂”,而是社交生态的一部分,这正是微信、豆包、Kimi 争夺的下一块高地。

02 元宝承接 13 亿“朋友”

在这场 AI 社交圈大战中,元宝和豆包占据着天然优势,前者依托微信的 13 亿用户,后者扎根抖音的 8 亿日活。相较之下,Kimi 不仅需要从零开始构建社区生态,且其作为一个大语言模型,在生图玩梗方面也不具备优势。

难怪金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示,所有 AI 应用的壁垒都在 AI 之外,必须干苦活累活才能建立壁垒。

只是,当 AI 肉搏战开始杀入社区,恐怕其他平台“累死累活”也未必能攻破微信的生态壁垒,毕竟微信生态也在不断进化,以适应 AI 与社交深度融合的未来。

近日,微信悄悄升级功能,手机端将支持个人公众号一键发布,再加上此前公众号对短图文内容的不断升级,如今的公众号已经变得“更短更轻”。

除此以外,微信视频号也早就给用户提供了单独发布图文的按钮;“问一问”功能也承接了微信的搜索需求。

除了内容生态,去年视频号小店正式升级为微信小店,“微信小店带货者”已能够在视频号、公众号、服务号等微信生态内进行全域带货,实现全域流量运营。

从这些举动来看,微信正在将视频、图文内容重新整合,大有成为“小绿书”的趋势,不过“小绿书”并非只是一种产品形态,而是一种产品生态。

而其背后更深层的逻辑,是微信正在模糊旗下不同产品的边界。腾讯总裁刘炽平曾表示,其希望利用微信内的所有力量来源,建立一个更大、更有意义、上限更高的电商生态系统。同样,微信未来也能调用这些力量,建立一个更庞大的社交生态。

而 AI 则是串联起这些内容和场景的“神经中枢”,能够更真实地融入到用户日常生活中,同时绕开必须下载 APP 的使用规则,在不知不觉中帮助用户培养起新的使用习惯

在社交领域,微信已经与用户习惯深度绑定,物理上“更靠近”用户,因此其进入“内容社交化”阶段也会更流畅自然。

微信之父张小龙曾表示,“微信的终极目标是连接一切”。如果朝着这一目标进发,AI 在微信生态内的角色还将有更多想象空间。

以微信去年推出的“送礼物”功能作为参考,未来其可以通过熟人社交这一链路,借助 AI 智能体的“动手能力”,将购物、出行、娱乐、工作等更多场景连接起来,并交由“AI 好友”来干活,推动 AI 发展向下一阶段的跃迁。

但在此之前,“AI 好友”要真正融入用户的朋友圈,也并非一件易事。微信是基于人与人之间的社交,一旦变成人与 AI 的社交,整个产品逻辑都需要重新调整

如数据隐私、AI 生成内容的真实性、会否形成数据茧房等,还有人与 AI 的互动模式也需要重新设计,并不仅仅是加一个对话框的问题。

03 AI 圈用户留存战的终局

因此,尽管 AI 原生应用闯入社交圈的目标非常明确,但社交本身并非一门可以快速变现的生意,当中需要摸索的门道还有许多。

Meta 的 Threads 曾一夜爆红,却因缺乏差异化竞争优势,留不住用户而迅速降温;Twitter(现X)即便坐拥数亿用户,仍在商业化路上磕磕绊绊。

主流社交平台尚且如此,对 AI 平台而言,社交化更像是一场“以时间换空间”的持久战,因此大厂们更倾向通过社交触点降低获客成本,再靠生态粘性延长用户生命周期。

元宝或许对投流的“苦与甜”最有感知,其今年一季度的投流费用高达 14 亿元,3 月的投流费用更高达 11 亿元。

不过,尽管元宝的 DAU 在今年2-3 月增长了 20 倍,可随着豆包再度加大投放,元宝刚捂暖的下载榜冠军位置也易位了。

大模型企业也很清楚,不能依靠“无限子弹”来维持用户规模。腾讯总裁刘炽平表示,元宝未来不会单纯依靠投流来获得用户,而是会让元宝与腾讯现有的产品进行有机联动。

同样,抖音推出“AI 好友”也存了引流的想法,比如用户想要通过“AI 好友”实现拍题答疑、AI 生图等功能时,就会被要求下载或打开豆包 APP。

无论是 AI 原生应用实现技术和功能的迭代,还是朝着 AI 与社交融合的方向发展,这都是一场漫长的“马拉松竞赛”。大模型企业也做好了长期作战的准备,而在自家生态圈内引流,其性价比要比投流高得多

而且,通过“AI 好友”引流的用户,其黏性也会更高。“AI 好友”会常驻用户的好友列表,其打开率将能大幅提高,内容还会在生态圈内二次传播,相当于让用户化身推广大使,进一步增加 AI 原生应用的曝光度

整体来看,AI 原生应用布局社交圈仍处在初级阶段,要成功扎根在朋友圈将会是长坡厚雪的事情,未来也可能会分化出不同路径:

微信、抖音依赖强大的生态护城河,可能会通过A串联起更多商业场景;Kimi 则可能深耕技术,用更强大的生成能力吸引专业用户;夸克、百度则有望成为用户得心应手的工具,覆盖更多细分应用场景。

但无论哪条路,最终决定胜负的仍是“人”。最终的赢家,或许不是最先起跑的那个,而是最能读懂人心的那个。AI 社交化的大幕刚刚拉开,最终哪条路径能通往商业化,大厂们还需要验证。