技术进步日新月异,但人类的整活能力总在领先一步。

2025 年至今简中互联网最火的流行语,一是“国运论”,这篇透过 deepseek 看未来的雄文,后来被证实是 AI 生成的内容;

二是“手机爹又把我干哪来了”,表达一种下滑刷到陌生内容的诧异感,延伸出来还有大量表情包,甚至短视频滤镜。

每一条火爆全网的内容下,都有一群仿佛走错房间的网友,拘谨又嚣张地带着“手机爹”的迷茫表情包,光速加入互动:上一秒还在看中科院院士讲解黑洞合并,下一秒就被甲亢哥带着欣赏广场舞;刚看了两集《450 分钟深度解读红楼梦》,转头就迷失在修驴蹄子的白噪音中。

硅基大脑能俯仰古今畅聊国运,但将“手机”和“爹”排列组合到一起,是只有碳基大脑能整出的绝活。这背后,是技术与人的关系正在悄然改变。

当快速更迭的推荐算法,向我们展现出一个更多面的世界,大部分人都愿意放下刻板成见,借助代码踏进未曾想象过的广阔天地。

最小代价,最多资源

2007 年,亚马逊的 Kindle Store 上线,提供超过 9 万本电子书。大量畅销书被定价在 9.99 美元,引发了出版行业巨震。

贝索斯在后来给股东的信中写道:“我们的愿景是,让世界上每一本书,无论语言如何,都能在 60 秒内获取[1]。”

这位前世界首富的出发点显然没那么简单。对电商平台来说,图书是不可多得的标品品类,电子书更完美解决了唯一不足的库存负担。

但在商业回报之外,电子书的确重塑了人们的阅读方式,将出版行业推入去中心化与全球化的新阶段——在印刷术普及之前,书本是奢侈的,因此知识是贵族的特权。而电子书时代,读者们坐在沙发上动动手指,就能拥有一整个图书馆。

从前只有少部分精英所享有的资源、能力和服务,通过技术革新进入普通人的生活。这正是所有技术进步的特征:它能让一个人或整个社会,以相对小的代价,获得尽量多的所需品。从书籍到电灯、汽车和远程诊疗皆如此。

在互联网时代,算法的出现也是一种技术进步。

据 IDC 报告,全球每年产生的数据在 2025 年会增长到 175ZB。现代人每天接收到的信息量是 1986 年的 5 倍,相当于 175 份报纸[2]。

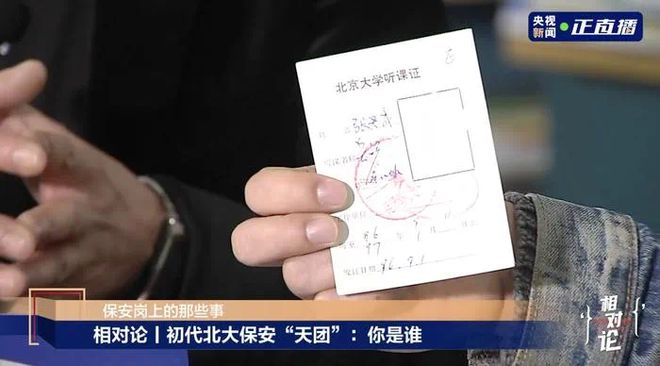

供给极大丰富,知识从未如此唾手可得。九十年代北大保安张俊成能考入北大,是因为有教授给了他两张听课证。现在教授学者们有自己的内容账号,向公众讲解《红楼梦》、解答高数题;不管是务农、送外卖还是羽毛球技巧,数不清的专业人士愿意分享经验。

但筛选信息、匹配需求的技能,最初却只有少部分精英掌握。

早期新浪网的首页编辑部,每天要手动编排上千条新闻标题和链接,总编陈彤一度被称为“中国互联网新闻把关人”;搜狐当年的“内容金字塔”模式中,仅有约5% 的内容能进入首页流量池。

中心化筛选导致大量长尾、冷门信息被忽视。任何一个人都能通过神奇的互联网,从零开始学会一门编程语言、一种乐器,甚至精通母猪产后护理。但在浩如烟海的信息里筛选出适合自己的教程、发现一个自己都不知道的爱好,并不容易。

这是推荐算法出现的契机,也是从今日头条、抖音到快手等算法类产品迅速建立用户规模的原因。

算法的学术定义是“以数学方式或者计算机代码表达的意见”,本质上是一种处理信息的新生产力工具。推荐算法的目的是提升供需匹配效率,让用户以最短路径获得有效内容,甚至是潜在感兴趣的陌生话题。

抖音的推荐算法已经屡次为图书推广与销售带来新机会。

新东方老师董宇辉多次推荐迟子建的茅盾文学奖获奖作品《额尔古纳河右岸》,在抖音直播间做过长达 17 分钟的即兴书评分享,甚至要把这本书“刻在墓碑上”。

在抖音懂文学的不止董宇辉一人。大量文学爱好者直播、短视频切片助推下,观众们被带入迟子建的世界,流连在大兴安岭与鄂温克族聚居地,带动《额尔古纳河右岸》一书销量从 60 万册跃升到 500 万册,4 个月超过了过去 17 年销量的总和。

如今人民文学出版社等抖音官方账号粉丝数均超过百万。他们每个工作日进行超过三小时的直播,向读者介绍世界各地作家与好书。

在隔壁,中科院的科普直播、《博物》杂志的观鸟指南下,聚集了大量野生物理/生物爱好者。

从前,黑洞合并过程、魏晋文人轶事等知识,只在少数顶级学者间传递。如今,在算法助推下,它们与普通人只隔了一个下滑屏幕的距离。

在这个意义上,推荐算法没有造就“信息茧房”,相反打开了无数通道,帮上亿人收获新的爱好体验。

技术的问题,是人的问题

技术哲学代表人物 Lewis Mumford,在三十年代大萧条期间写过一本流传甚广的书《技术与文明》,其中有一个重要观点:

技术进步往往会暴露社会在文化认同上的深层次冲突。

上世纪是显像管技术的黄金时代。从“宣扬暴力”的超级英雄剧集,到“行为不端”的《海绵宝宝》、“过于挑衅”的《南方公园》,痛心疾首的家长和专家们一次次走上街头抗议,给电视带了一顶又一顶“大毒草”的帽子。

八十年代波士顿大学校长甚至断定,电视会让美国成为一个“白痴国家”。

美国家长电视委员会(Parents Television Council)早期宣言

如今回看,这些争议并不是电视技术带来的,美国本身就有太多未成年保护、种族以及暴力的问题,电视只是以更加直观的方式,将这些悬而未决的社会争议带到公众面前。

工业革命后,滥用童工、男女同酬的问题逐步出现,背后是传统社会对儿童与女性权益长期忽视;智能机普及后,对老年人跟不上科技变化的担忧增多,背后是适老化改造与老年福利保障的结构性问题。

大部分时候,技术都只是一种中性手段,所谓的技术问题,其实是存在已久的社会结构问题,在算法时代也是如此。

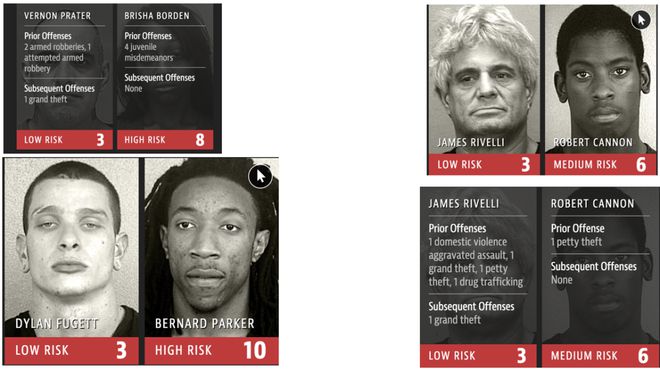

2016 年,美国发生过一起著名的 Loomis 诉维斯康星案。被告 Eric Loomis 因涉及枪击事件被判刑,刑事司法风险评估算法 COMPAS 判断 Loomis 存在“高风险”,法院因此拒绝给予缓刑[3]。

不满结果的 Loomis 提出上诉。随后有调查机构发现,COMPAS 的算法存在明显偏见,比如黑人更可能被认为有高风险。

COMPAS 算法会按“潜在风险”等级为嫌犯打分。来源:Medium

这是因为算法依循的过往判例资料里,底层的传统法官的确具有判案偏好。算法的“缺陷”,源于美国社会根深蒂固的歧视现象。

基于现实的数据标签构成了推荐算法的肌理,纵观互联网的网红史,就是一部中国社会的心态史。

研究网红文化的学者董晨宇发现,从中国第一代网红安妮宝贝、芙蓉姐姐,到后来的罗翔、郭有才和理发师晓华,中国网民的情绪经历了巨大的变迁。

不是神秘的算法黑盒“点石成金”,砸中了小杨哥和李佳琦们,而是用户用脚投票选出了热门内容,算法才得以把那些与时代情绪共振的个体推到了台前。

同时,一个不能忽视的事实是,网红账号的背后往往有 MCN 的身影。一个成熟的内容机构,能把爆款视频拆解为内容脚本、视频剪辑、推流和社交互动等标准模块,代入各种细分品类公式,持续产出高曝光率的内容。

罗永浩直播还完债离开,“交个朋友”依然带着一批明星活跃在抖音一线;小杨哥不播了,“三只羊”旗下还有无数徒弟,循着他的风格做搞笑测评。

如今我们看见的热门头条和网络红人,不是算法技术的一言堂,而是翻涌的社会情绪、内容的工业生产等诸多复杂因素共同作用的结果。

既然技术的问题,归根结底都是人类自身的问题,那么人类社会应该如何与算法、与日新月异的技术共处?

没有洪水猛兽

工业革命时期,人类文明的词典上才有了“安全事故”这个常用词。

英国曼彻斯特的纺织厂曾因锅炉故障,炸毁整个厂房。当时的工厂大量采用蒸汽机,但锅炉设计粗糙,经常超压爆炸。危险并没有让人类回退到男耕女织的农业时代,反而是工厂生产安全不断规范。

从蒸汽机到靶向药,任何新技术都会带来新风险。

历史早已表明,开弓没有回头箭。从来不是有了新的危险之后,就退回到原来的状态。人类能做的是找办法降低风险、让技术发挥更大效用。

19 世纪电线绝缘技术不完善,电灯走火成为灾难源头。但在电路安全不断完善的今天,点亮一盏灯早已不是危险的梦魇;自动驾驶的早期版本因算法缺陷导致多起事故,引入多传感器融合和强化学习训练后,自驾事故率已低于人类司机 30%。

归根结底,新技术的发展不是一步到位的,历史已经用无数案例表明,保持动态的眼光、足够的耐心非常重要。

语言大模型的演进过程,就是技术进步需要时间的代表案例。

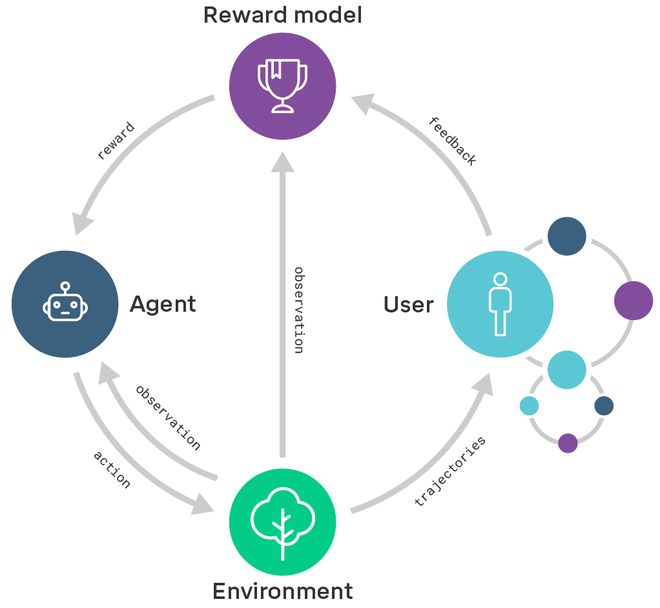

在 GPT-2 时代,基本全靠人类直接标注数据、修正输出,很难对语言大模型进行有效全面的监管。后来 GPT-3 引入了奖励机制,辅助监督大模型的小模型开始出现。

如今随着多级监督理论不断进化,DeepMind 为代表的递归奖励建模(RRM)已经能用简单模型不断逼近人类复杂反馈,实现分层监督。通过控制小模型,大模型有机会始终处于可管控的范围内。

简单的奖励建模示意图

对新技术的监管和政策兜底,也一定会经历动态调整。

在政府层面,欧盟在 2021 年提出了全球首个综合性的人工智能监管框架,中美日韩等国,也陆续出台了人工智能伦理治理规范、AI 政策框架草案。

在平台层面,最开始运用算法的内容推荐平台已经行动起来,抖音逐渐形成了多样化的推荐机制与隐私保护制度。

2025 年 3 月抖音安全与信任中心网站上线试运行,面向社会公开抖音算法原理、社区规范、治理体系和用户服务机制。详细说明了抖音推荐算法的双塔召回模型(Two-Tower Retrieval Model),以及“推荐优先级公式”等细节。

抖音不断迭代,建立了一个复杂的多目标体系。

比如将收藏率纳入多目标,帮助知识类内容推送给有需求的用户;增强“收藏+复访”“关注+追更”“打开+搜索”等组合目标;设置探索类指标,帮助用户探索可能他们自己都还没发现的潜在需求,助力破除信息茧房。

人类对技术的看法与评价也会跟随时代发展更新。汽车刚面世时英国国会如临大敌通过了“红旗法案”,每天开车堵在内环高架的现代人回看此事,只会感到无尽的荒谬。

随着时间推移,越来越多人意识到算法不是单方面的黑匣子,其实可以有意识地“训练”它,让它为自己所用。

顺着“手机爹”的指引,在陌生博主的直播间留下打卡足迹;用指令模板与 deepseek 斗智斗勇,让它变成听话秘书......这些都是普通人面对技术浪潮,发挥主观能动性的细微例证。

尾声

Instagram 创始人凯文·斯特罗姆向用户解释算法推荐机制的声明中说:

无论如何每个人都会与 70% 的内容擦肩而过,算法就是确保每个用户看见的 30%,都是对他而言最好的 30%。

在此之外,那些时代情绪滴下的涟漪,能激发怎样的创作与共鸣,永远不是算法所能穷尽的。

硅基芯片算不出来李子柒的田园牧歌,算不出向佐的抽象表演,也算不出甲亢哥能带火“电话礼仪”进入小学课程。

从浩如烟海的信息里选中这些富有魅力的时刻,才是朴实无华的碳基生物所保有的最终解释权。

参考资料:

[1]Jeff Bezos loves his Amazon Kindle, Fortune

[2]「快速定斷」現象成大趨勢?資訊爆炸的時代下數碼網路速食文化是好是壞, BAZZAR

[3]算法规制:作为治理工具的机器学习, Cary Coglianese

[4]平凡的胜利:互联网社交媒体三十年,饭统戴老板

[5]Criticism of 1950s Television, 20th century history song book

作者:任彤瑶

编辑:黎铮

责任编辑:任彤瑶

封面图片来自 Shotdeck