7 月 8 日笔者独家获悉,年初爆火的 AI Agent 公司 Manus(北京蝴蝶效应科技有限公司)近期对国内进行大规模裁员,120 名员工中,除 40 余名核心技术人员迁往新加坡总部,其余皆被裁员,并且将总部从中国迁至新加坡。

作为全网首个发布 Manus 裁员消息的人,笔者万万没有想到,这一消息最终会引发如此广泛的讨论。

过去五天里,数亿人次在多个社交平台及 AI 行业圈进行热议。彭博社(Bloomberg)、The information 等多家外媒也对此事进行报道。

事实上,凭借“全球首个通用 AI 智能体”产品惊艳亮相仅不到四个月,如今,Manus 公司不仅选择大规模裁员,而且将微博、小红书等国内社交平台清空,官网屏蔽一切中国 IP 访问“Manus 在你所在的地区不可用”,并全面删除与阿里的合作承诺。

这家 AI Agent 新贵最终以最极端的方式“宣告”其下一步的计划:毅然离开中国,Manus 将成为一家新加坡公司。

复盘整个事件,Manus 最终“塌房”并陷入国内舆论旋涡的点在于,“昙花一现”的 Manus 并不像 DeepSeek 一样覆盖国外、国内市场,而是在中美 AI 博弈之下,以及字节、百度等大厂都在发力 AI Agent 之际转向海外,这让更多人产生疑虑和不解。

针对国内裁员一事,7 月 8 日,Manus 方面向笔者作出媒体统一回应:“基于公司自身经营效率考量,我们决定对部分业务团队进行调整。公司将继续专注核心业务发展,提升整体运营效率。”

Manus 联合创始人兼 CEO 肖弘也在即刻平台表示,想要在全球化的市场里做好产品,有很多不是来自业务本身和用户价值本身的烦恼,偶尔也会想起上大学时的偶像发饭否的那句话“多少艰苦不可告人”。但这一切是值得的。一方面因为旅程本身就有很多开心的、让自己和团队成长的事情。另外一方面,如果最后有不错的结果,证明作为中国出生的创始人,也能在新的环境下做好全球化的产品,那就太好了。

笔者了解到,随着硅谷投资机构 Benchmark 的资金支持,Manus 未来最大发展目标可能是美国市场,从而脱离国内 AI 市场,打造成一款面向海外市场的通用 AI Agent 公司——肖弘口中的“全球化”。

10 万元一个邀请码的公司,如今选择撤出中国

简单介绍一下 Manus,该公司由 33 岁的中国创业者肖弘于 2022 年创立,曾推出主攻海外市场的 AI 浏览器插件 Monica。

Manus 公司主要有两个工商主体:北京蝴蝶效应科技有限公司,以及北京红色蝴蝶科技有限公司,后者最终实际控制权在开曼群岛。

其中,天眼查显示,北京蝴蝶效应科技有限公司成立于 2022 年 4 月 20 日,目前法定代表人为肖弘;而 Manus 背后另一个主体 Butterfly Effect (Hong Kong) Limited 于 2023 年成立于中国香港,对北京红色蝴蝶科技有限公司拥有 100% 的实际控制权,目前法定代表人为冯琼花。变更记录显示,肖弘于 2023 年 3 月退出该公司股东。

利用 Butterfly Effect (Hong Kong) Limited,Manus 还于 2023 年 8 月在新加坡注册 Butterfly Effect,两者均由开曼群岛的同名实体全资控股,办公地点位于新加坡桥北路附近。

今年 3 月,Manus 团队对外发布同名的 AI Agent(智能体)平台,将其称为“全球首款通用智能体产品”,一夜爆火。而 Manus 的“横空出世”让不少用户惊呼神奇,使用者只需要给 Manus 一个简单的指令,它就能自动完成复杂的任务,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整任务成果,利用对话实现筛选简历、研究房产、分析股票等,并在 GAIA 基准测试中取得了 SOTA 成绩,引发广泛关注。

然而,由于当时大家需要内测邀请码才能体验 Manus,因此,一度在社交平台上掀起“求邀请码”的热潮,闲鱼等二手交易平台上,Manus 内测码甚至“炒到”10 万元一个,并登上了微博热搜。

事实上,Manus 的团队并没有为其自研大模型。在基础模型方面,据 Manus 联合创始人兼首席科学家季逸超在X平台上透露,Manus 使用了 Claude 和不同的基于阿里千问大模型(Qwen)的微调模型。

3 月 11 日,Manus 宣布将与阿里通义千问团队达成战略合作,称双方将在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能,“尽快将 Manus 的创新体验带给广大中文用户”。

5 月 13 日,Manus 宣布在海外开放注册,所有用户一次性获得 1000 积分奖励,每天可免费获得 300 积分以执行一项任务。在收费方面,Manus 分别提供了每月 19 美元的基础计划、每月 39 美元的 Plus 计划和每月 199 美元的 Pro 计划。对于 Manus 的收费计划,许多网友认为其价格较高。

有外媒报道称,Manus 背后的公司蝴蝶效应在由美国风险投资公司 Benchmark 领投的一轮融资中筹集了 7500 万美元(约合人民币 5.4 亿元),估值达到 5 亿美元(约 36 亿元)。不过,这项投资正在接受美国财政部的审查。

Manus AI 创始人和部分投资人还讨论过,将中国业务和国际业务完全分开的可能性,近期完成B轮融资后,该公司计划将资金用于开拓新市场,包括美国、日本和中东地区。

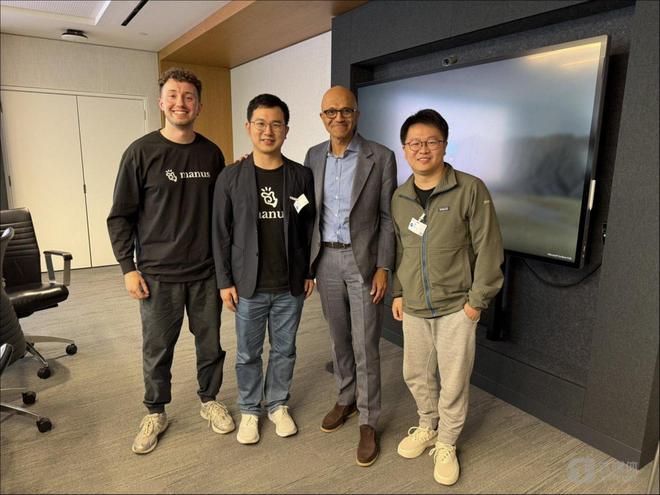

随后,张涛在新加坡 Super AI 活动上表示,公司已将总部迁至新加坡。他指出,Manus 代表着下一个 ChatGPT 时刻。虽然 ChatGPT 定义了人类如何与大模型互动,但这不是最终形式,主要是限制了大模型的真正潜力,最终人类需要使用的大模型能够比 99% 的人类更聪明。此外,张涛还宣布 Manus 与微软达成合作。

左二是 Manus 联合创始人、CEO 肖弘,左三是微软 CEO 纳德拉,右一是 Manus 产品负责人张涛

最终,不出意料的是,Manus 团队选择撤出中国。

今年 5 月,其三位联合创始人 Red Xiao(肖弘)、Peak Ji(季逸超)和 Tao Zhang(张涛)以及其他高管已从中国迁至新加坡,该公司最近还在加州圣马特奥和东京开设了办事处。6 月,张涛宣布,Manus 总部从中国迁至新加坡。

到了今年 7 月,Manus 终于进行“动刀”裁员。搜狐科技近期来到 Manus 位于北京海淀区的办公区,发现该区域仅剩十几人在工作。

多位前 Manus 员工对外表示,他们接到通知非常临时,入职几个月如今却被通知优化,需要重新再找工作。

而同时,Manus 在新加坡进行招聘。笔者独家获悉,Manus 近期已经在新加坡本地招聘,岗位包括 AI 工程师、数据科学家、软件开发经理等,薪资在每月 8000 美元-16000 美元,约合人民币 11 万元/月,年薪超过 130 万元。

Manus 的海外社交平台X上的账号依旧保持更新,该账号显示位置为“新加坡”。据悉,目前 Manus 高管们正在全球巡回,已抵达旧金山、巴黎、尼泊尔、摩洛哥和斯洛伐克等地,与开发者们进行交流。

如何看待 Manus 彻底撤出中国?

“如果我们希望 Manus 长期存在,只有一个可能性:成为世界级的公司。”肖弘曾于 6 月 12 日在其即刻账号上写道。

正如肖弘所讲,一开始 Manus 团队就是希望建立全球化,而非在国内这种“内卷”环境中生长。有行业人士对笔者表示,海外对于 AI Agent 的关注度和技术落地速度,远比国内更快、需求更多。

至于 Manus 将总部迁入新加坡的原因,主要有两种声音:一是,Manus 拿到硅谷顶级风投 Benchmark 领投新一轮融资后,由于中美 AI 投资有所限制,促使 Manus 将总部迁入海外;二是中美 AI 竞争加剧的大背景下。

盈理律师事务所合伙人夏洛克在文中指出,由于 Manus 作为一家中国 AI 企业,接受美国投资机构 Benchmark 的投资,可能撞上了 Reverse CFIUS 规定的限制禁区,再加上其影响较大,目前正在接受美国监管部门的调查。而 Reverse CFIUS 的监管核心是“限制美国资本和高端技术流向中国 AI 行业等关键领域”,但为了防止过度阻碍常规 AI 技术流动,因此在禁令之中对高端 AI 技术设置了一定门槛——包括是否涉及“开发”AI 系统,批量生产前的任何阶段,包括设计、实质性修改等,以及其模型“训练计算量”是否达到更高量级——只有同时达到这两个门槛才会触发禁令管制。

夏洛克认为,从最坏的情况来考虑,若像 Manus 这样仅 “调用” 其他 AI 大模型的行为,都被要求合并计算底层第三方大模型的计算量,进而被纳入 Reverse CFIUS 的管辖范围,企业未来的发展路径将面临严峻挑战。而当前市场上,大量 AI 创业公司的核心模式正是“调用”第三方大模型,甚至在此基础上进行 “微调”,一旦这类模式被 Reverse CFIUS 纳入监管,将直接导致双币基金或美元基金无法对其投资,众多企业的融资渠道可能因此遭受重创。

因此,夏洛克强调,随着美国管制法案与禁令的落地,Manus 这一“选边站”的典型案例,或许会成为越来越多企业必须直面的现实问题,也必然是中国企业与投资机构紧盯美国 AI 投资限制政策的核心关注点。

事实上,无论是 Manus,还是不断自救的国内 AI Agent 明星公司澜码科技,他们都属于个例,AI Agent 技术路线发展仍然是大势所趋,只是在于,国内 AI Agent 智能体如何商业化是一个严峻课题。

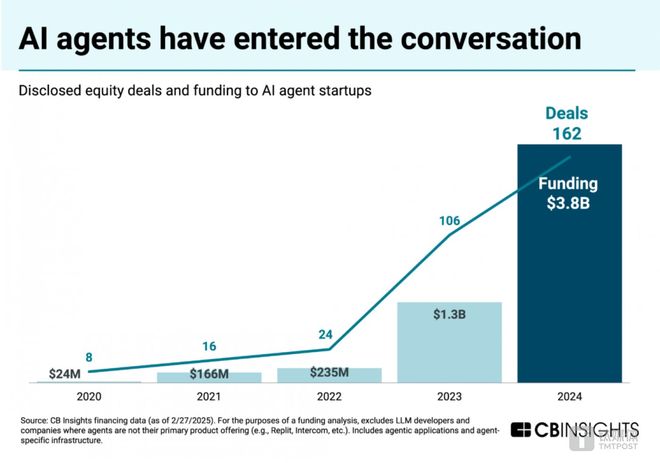

据 CB Insights 数据显示,2024 年,AI Agent 初创公司共完成投融资 38 亿美元,同比(2023 年)增长了 3 倍。同时,所有大型科技公司都已开始开发 AI 代理或为其提供工具,应用于金融服务和保险、医疗保健、工业等领域。

全球 1276 家估值超 10 亿美元的科技独角兽公司当中,2025 年新增了 53 家独角兽公司。而每五家新晋独角兽公司中就有一家是 AI Agent 智能体公司,包括 Hippocratic AI(医疗保健)、Cyberhaven(数据安全)和 Parloa(客户支持)等 12 家公司正在研发 AI Agent 技术。

实际上,AI 智能体可以用最少的干预帮助客户完成复杂的任务。2024 年第四季度,很多企业财报电话会议上 AI Agent 的提及量环比增长了 4 倍。CB insights 预计本季度,AI 代理的提及量有望再次翻番。

CB Insights 认为,当前模型成本以每 12 个月下降约 10 倍的速度正在下降,而开源和闭源模型之间的性能差距正在缩小,这为发力 AI Agent 智能体应用创造了条件,目前 OpenAI、Anthropic、微软、谷歌、字节(扣子)、百度等国内外企业都在发力 AI Agent 技术,通过推理、记忆、工具使用、规划等方式实现 AI 智能体落地。

该机构预测,随着 AI 能力提升,预计会有更多初创公司进军自动驾驶领域。推理能力和记忆能力的提升将带来更复杂的决策、适应能力和任务执行能力。

IDC 最新报告指出,中国企业 AI 智能体(Agent)应用虽仍处于追赶全球的阶段,34% 受访企业开展测试验证,30% 进入“加大投入+采购培训”阶段。但在技术成熟度、成本优化与行业接受度的三重拐点叠加下,已突破实验室场景,在金融、制造、零售等流程标准化程度高的领域形成规模化落地。

IDC 预计到 2028 年,中国企业级 Agent 应用市场规模估计将超过 270 亿美元,并将呈现多模态能力融合处理跨系统任务、具身智能渗透物理场景、多智能体协作网络实现全流程自动化三大核心特征。

IDC 中国人工智能与自动化高级分析师杨雯表示,2025 年企业级 AI 技术的核心价值在于通过跨工具链协同实现复杂任务自主执行,推动企业从流程提效向决策智能化跃迁。当前 AI Agent 与生成式 AI 呈现不同发展路径——前者需突破跨系统数据安全与动态任务编排难题,后者则要解决内容生产“规模化与个性化”的矛盾。优先从高价值场景切入,如 AI Agent 聚焦供应链优化、客户服务,生成式 AI 深耕内容创意与精准投放,结合自有数据与厂商技术构建“数据-模型-应用”闭环,在智能化转型中抢占先机。

总结来看,Manus 走向海外已经成为必然,希望其能到海外大放异彩。而从国内来看,AI Agent 智能体技术前景广阔,但落地依然需要很长时间。(本文首发于钛媒体 App,作者|林志佳,编辑|盖虹达)