苹果向英伟达生态妥协了!

最新消息,苹果之前特意为端侧 AI 模型训练推出的 MLX 框架,主动增加了 CUDA 支持。

消息一出即在 Hacker News 引发热烈讨论:

要知道苹果一直以来都以“封闭”著称,但随着英伟达 CUDA 生态在 AI 开发领域占据绝对主导地位,苹果这下也不得不转变姿态了。

再加上英伟达市值创下前无古人的 4 万亿美元新纪录,以及最近释出的一系列利好消息,苹果选择避其锋芒也就不难理解。

而通过让 MLX 框架主动适配 CUDA,今后苹果开发者也能利用英伟达 GPU 训练模型。

其本质是增加了对 CUDA 的后端支持,方便开发者在 Windows/Linux 的英伟达显卡上训练模型,然后再部署回 Mac、iPhone 等设备。

可以说,苹果这就是明晃晃地借了英伟达东风,以进一步抢夺 AI 市场。

CUDA 太强,不得不拥抱

为啥要拥抱 CUDA?没啥,太强了,苹果自己也这么说。

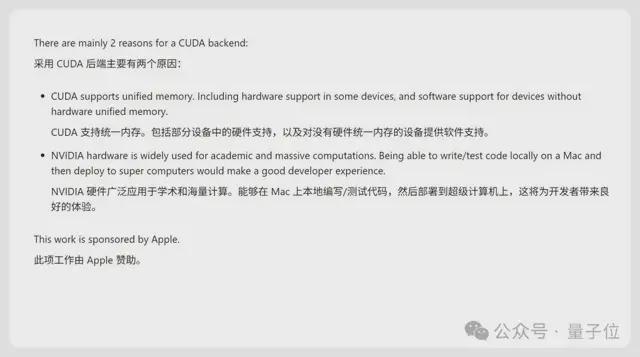

官方理由如下:

(1)统一内存支持:CUDA 提供统一内存机制,便于不同设备间的数据共享与迁移,提升开发效率和性能表现。

(2)跨平台部署需求:英伟达硬件在学术研究和大规模计算中应用广泛,支持 CUDA 能让开发者在 Mac 上本地开发测试,随后无缝部署到配备英伟达 GPU 的服务器或超级计算机上。

2023 年 12 月,苹果推出了专为 Apple 芯片设计的开源机器学习框架 MLX(Machine Learning eXchange)。

彼时,苹果已先后发布 M1、M2、M3 系列芯片,MLX 的出现,正是为了借助自研芯片的算力优势,填补苹果端侧 AI 生态的空白。

不过这几年看下来,苹果在 AI 方面的表现始终乏力,MLX 的影响力也相对有限。

反观英伟达这边,本身就是靠 CUDA 的生态优势站稳脚跟,AI 爆发后更是红得发紫。

为了满足开发者的需求,一直以“圈地自萌”著称的苹果,如今也不得已拥抱 CUDA。

此举被不少网友评价为:

- 这可能是苹果十年来最大的战略举措。

但苹果和英伟达之间的一段“陈年旧怨”也随之被再次翻出。

时间还要回到 2018 年。

当时苹果发布了 macOS Mojave(10.14),由于声称自己要对系统驱动权限进行更严格的控制,它突然停止了对多数英伟达显卡的官方支持。

这直接导致大量专业用户(如视频剪辑、渲染和深度学习开发者)无法在苹果升级后继续使用基于 Pascal 架构的高性能英伟达 GPU。

英伟达随后在开发者论坛中回应,由于苹果未再向其开放必要的内核扩展签名与接口,公司已无法继续为 macOS 提供新版 Web 驱动。

潜台词就是,不是不想做,而是做不了。

到了 2019 年,开发者社区又开始集体表达不满,甚至有大批请愿者发起签名,呼吁 Tim Cook 与英伟达和解,但至今苹果依然未恢复对新款英伟达 GPU 的 macOS 支持。

这场“禁卡风波”当时还被不少人解读为,苹果想逐步摆脱对英伟达的依赖,为自研 GPU 铺路。

如今时隔六年,苹果却主动让 MLX 框架适配 CUDA,实在不免让人感慨。

那么问题来了——CUDA 护城河有多高?

自 2006 年推出以来,它已逐渐成为 GPU 计算领域的行业标准,至今被视为英伟达的“护城河”。

据福布斯杂志最新消息,目前该生态已拥有超 500 万 CUDA 开发者、4 万家公司以及数千家生成式 AI 公司,他们都基于英伟达平台构建自己的产品和服务。

可以说,虽然这一领域不乏谷歌、AWS、华为等国内外挑战者,但就目前来看,CUDA 仍占据了绝对主导地位。

也正是由于 CUDA 生态太强了,苹果这次也不得不主动放下姿态——

而为了打造这个“护城河”,英伟达也可谓煞费苦心。

大约几年前,有开发者还尝试了让 CUDA 程序在非英伟达平台运行,这无疑触碰到了英伟达的商业生态链。

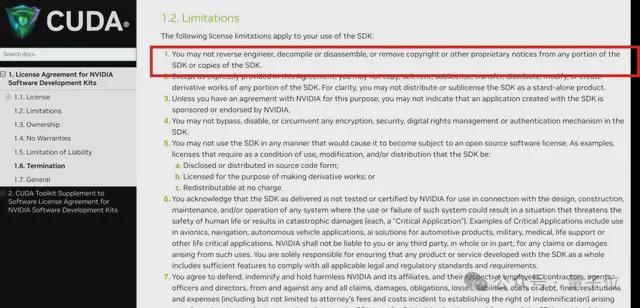

于是在 2024 年,英伟达发布了 CUDA 11.6 版本,并明确规定,不允许在非英伟达平台上逆向工程、反编译或反汇编 CUDA SDK 生成的任何结果。

翻译过来就是,开发者用 CUDA 编写的程序只能在英伟达 GPU 上跑,不能“偷渡”到 AMD、Apple、Intel GPU 上。

即使你技术上做得到,法律也不允许。

所以这也是苹果这一次为何会选择让 MLX 框架主动适配 CUDA 的原因之一。

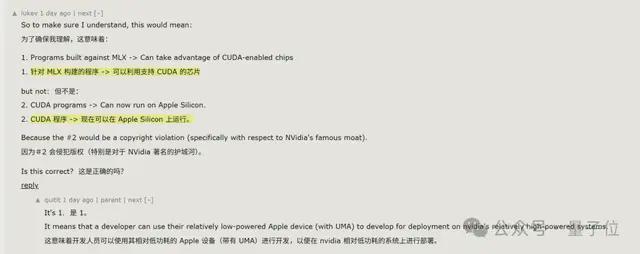

按网友的话说就是,方案 1 可行,方案 2 涉及侵权了。

- 方案1: 基于 MLX 构建的程序→可以利用支持 CUDA 的芯片

- 方案2:CUDA 程序→直接在 Apple 芯片上运行

所以,苹果这一操作背后不仅是合规层面的考量,更是借力英伟达生态、扩大自身影响力的战略选择。