文 | 有点数,作者 | 有叔

当全社会举着“防沉迷”的盾牌保护青少年时,一个更荒诞的真相正浮出水面,有主流媒体也开始关注类似现象——“10 万老人每天上网超 10 小时,“网瘾”老人愁坏儿女”。

2025 年“五一”假期,安徽李女士的遭遇撕开了这道血淋淋的伤口:母亲每月刷视频换 2 元现金,却买回一堆劣质品;父亲在短剧小程序充值近 4 万,银行卡被扣到见底。

这不是个例,而是 2.8 亿中国老年网民的生存缩影——当“银发经济”的泡沫越吹越大,资本的大手早已悄悄伸向了老年人。

老年人被短剧“围猎”?

资本市场反映短剧热度几何呢?其实从 2025 年 7 月 9 日,短剧概念股就异动拉升,中文在线涨超 10%,欢瑞世纪涨停,多股跟涨。

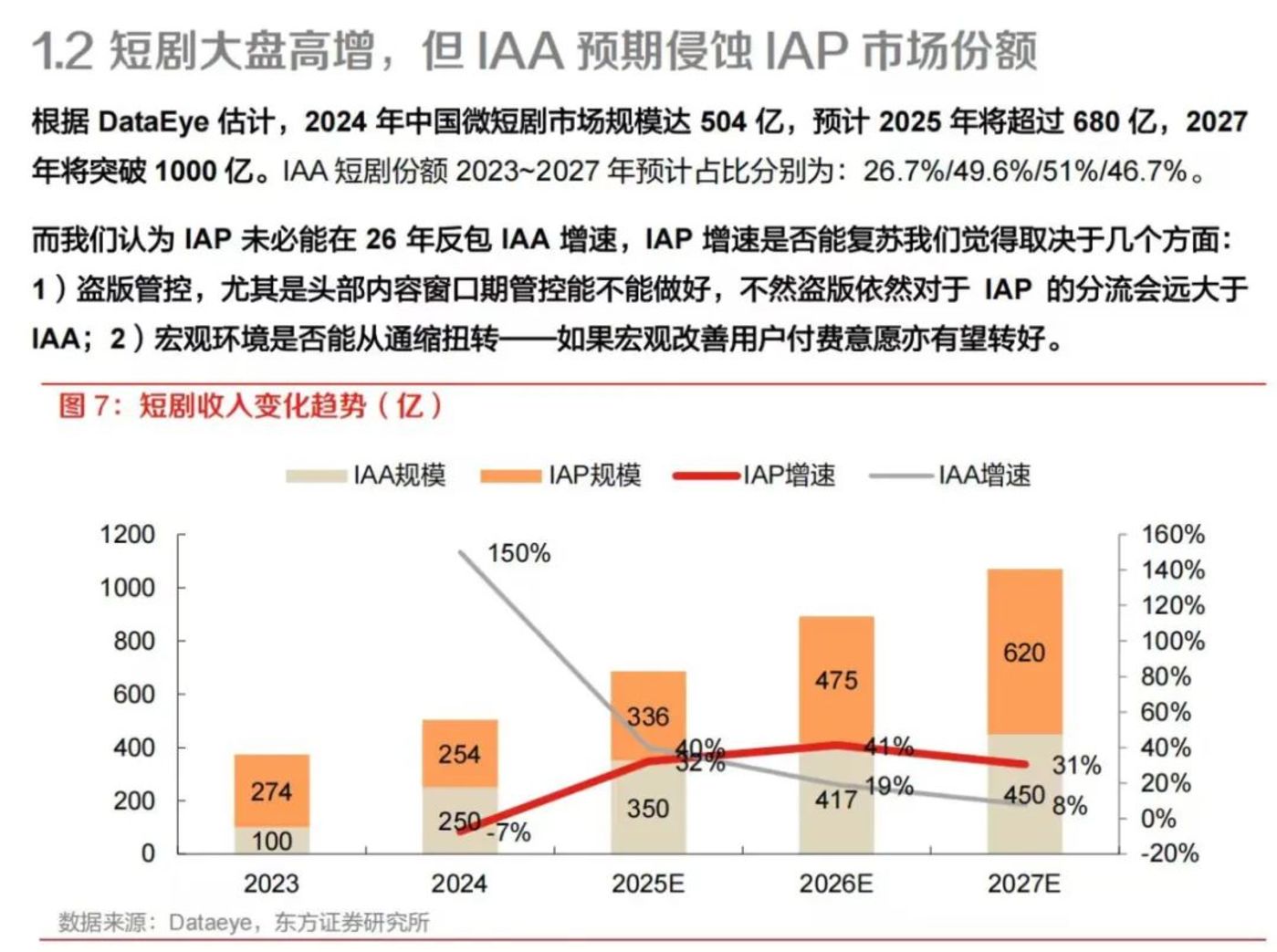

回溯近几年发展,从 2023 年《完蛋!我被美女包围了》就引爆了短剧赛道,资本市场掀起“短剧热”,多家上市公司布局,短剧数量增长迅速且“吸金”。2024 年我国微短剧用户就超 6 亿人,预计 2025 年将超过 680 亿,2027 年将突破 1000 亿,海外短剧平台收入高增长,短剧市场年规模已达 300 亿至 350 亿元。

而今年年初到现在,短剧行业爆发式增长,改变传统内容产业格局,成资本新焦点。今年截至 6 月 25 日,短剧互动游戏指数累计涨 5.72%,概念股亮眼。6 月,互联网巨头加码短剧赛道,腾讯、小红书、B站各有新动作,行业竞争升级。上市公司海看股份发布财报,2025 年一季度净利率超 50%。其积极拓展微短剧业务,北方影视基地 2024 年服务 100 余个剧组。

那么,资本是怎么收割“银发一族”的?

简单看,首先,算法织就了“温柔牢笼”,精准收割的是“孤独”。

数据是惊人的。来自新华网的报道,69 集中老年短剧《闪婚老伴是豪门》2024 年 8 月 29 日上线,截至 9 月 1 日(也就是2、3 天),仅听花岛旗下团圆剧场抖音专辑播放量(即正片播放量)就超过 2 亿,抖音平台综合话题量超过 10 亿,带火了“中老年甜宠剧”。

你会惊讶,有这么多老年人上网?其实,武汉大学研究显示,19.71% 的老年人存在网络成瘾问题,其中 82.48% 沉迷短视频。江苏宋励(化名)的父亲手机里装满上百个短剧小程序,湖北陈阿姨因连续刷剧诱发青光眼——这些不是偶然,而是算法精心设计的“陷阱”。

为什么老年人会上瘾?是因为算法太懂老年人了:它知道“老战友重逢”能让他们泪流满面,知道“保健品广告”能让他们果断下单,甚至知道“失散认亲”的剧情能让他们追完整部剧。

就像北京章铭(化名),为了看《老炮儿之上阵父子兵》的结局,硬是刷完了所有付费章节;不仅是短剧,和短剧相关的产业也开始埋伏在老年人周围,上海朱阿姨先交 8800 元进配音班,又被诱导花数千元买录音设备,完美落入“技能培训-设备捆绑”的连环套。当情感需求变成商业收割的突破口,当孤独感化作平台牟利的工具,老年人的数字生存空间,早已被算法压缩成一座密不透风的牢笼。

你会说,老年人这辈子什么没经历过?怎么这么容易上当?且看阶梯式付费设计,把“小额无感知”变成“消费无底洞”。

“1 元试看-9.9 元全集-39.9 元包周”的定价策略,像极了温水煮青蛙。广东黄先生揭露的行业潜规则更令人心惊:某平台 49.9 元 3 天会员实际要花 72 元买 504 钻石,这种复杂计算规则让老年人根本算不清账。

这种“小额无感知”的付费设计,正在掏空老年人的养老金。杭州姜女士的母亲更极端:为了解锁短剧,她把自己账户里的 2000 余元刷得精光,直到机器打不出验光结果,才发现自己已经近视 2300 度。当免密支付让消费变成“数字黑洞”,当老年人的养老钱变成平台的“流量费”,我们不得不问:这到底是技术进步,还是商业剥削?

最后,情感营销的糖衣炮弹,击穿了银发族最后的心防。直播间里“家人们”“爸爸妈妈”的称呼,配合“限时特惠”“专属福利”的话术,让 78% 的老年人相信网络互动能缓解孤独,却让 63% 的人因此买回无用商品。林涵的外婆就是受害者之一:她为了解锁“老年霸总”短剧,在完全不知情的情况下刷光了自己的养老钱;武汉的陈阿姨更惨,大半夜躲在被窝里刷剧,结果导致急性闭角型青光眼发作。

这些“先惨后爽”的短剧,正在成为老年人的精神鸦片。它们用“隐藏身份”“逆袭打脸”的剧情,满足老年人对“迟来的荣耀”的心理投射;用“0 元学配音”“声音变现”的广告,填补他们对自我价值确认的深层焦虑。就像华东师范大学魏万青教授说的:“空巢家庭越来越多,老年人的情感需求像无处安放的鸟儿,而短视频平台的一声‘家人们’,就成了他们最后的避风港。”可当这份“温暖”变成商业收割的工具,当老年人的孤独被明码标价,我们还能坐视不管吗?

当我们在讨论“银发经济”时,不该只看到 2.8 亿老年网民的消费潜力,更该看到他们背后的孤独与脆弱。子女需要放下“手机带娃”的懒政思维,社区应当建立数字素养培训站,平台必须设置老年模式防沉迷系统——只有形成三方合力,才能让银发族在享受数字红利的同时,避开那些精心设计的陷阱。

银发族成“唐僧肉”?

当所有人都在欢呼银发经济一片繁荣,觉得老年人群体成了消费新蓝海、市场新宠儿的时候,一个真相正缓缓揭开——资本正借着技术这把刀,在老年人情感需求的“肥沃土壤”上,精心策划着一场“适老化收割”,手段隐蔽又险恶,让人惊掉下巴。

东方证券的研报,就像一记响亮的警钟,敲醒了我们沉睡的认知。2024 年,中国微短剧市场规模竟然高达 504.4 亿元,而且预计到 2027 年就能突破 1000 亿元大关。这惊人的增长背后,老年群体成了重要的“贡献者”,贡献率超过 30%。这么高的比例,意味着老年人的消费力量正被资本疯狂挖掘利用,可这野蛮生长的背后,到底藏着什么见不得光的商业逻辑呢?我们来细细拆解。

先说说价格歧视下的付费陷阱,这简直就是资本给老年人挖的“大坑”。就拿某短剧小程序来说,它的充值规则,活脱脱就是“数字鸿沟”的典型代表,堪称“坑老教科书”。新人刚进来,1 元就能解锁试看,这看似诱人的福利,实则是引老年人上钩的“鱼饵”。等你想买 3 天会员的时候,麻烦就来了。它推荐你充值 72 元买 504 钻石,可实际上只需要 499 钻石就够了。就因为这所谓的“因政策限制固定金额”的设计,老年人实际支付的金额,总比实际需要的高出 15% - 20%。

这还不算完,自动续费机制更是恶劣。就像宋励的父亲,看短剧的时候,根本没注意就被默认勾选了续费选项。结果呢,单月最高消费达到了 3500 元,这可是他月退休金的 40% 啊!辛辛苦苦攒下的养老钱,就这么稀里糊涂地进了资本的口袋。资本就是利用老年人对数字规则的不熟悉,设下重重陷阱,让他们防不胜防。

接着看看内容同质化制造的情绪依赖,这是资本的又一“狠招”。听花岛制作的“世界首富保洁阿姨”短剧,把“婆媳矛盾”“失散认亲”“老年霸总相亲”这些老掉牙的套路拼凑在一起。单集就 3 分钟,却设置了 70 集剧情。它采用“先惨后爽”的叙事模式,每集末尾还弄个“钩子”,比如“恶婆婆即将揭穿保洁阿姨身份”,故意打断老年人的情绪体验,让他们心里直痒痒,不得不不断充值解锁。

数据显示,60 岁以上用户平均每部短剧观看完整率不足 12%,可付费率却高达 67%。这充分说明,资本就是利用老年人对情感故事的好奇和依赖,通过这种“情绪过山车”的模式,狠狠地赚了一笔。老年人本来是想在短剧里找点情感慰藉,没想到却成了资本的“提款机”。

最后讲讲套利下的灰色产业链,这是资本最阴险的一招。中国消费者协会的调查发现,32% 的老年网民都遭遇过“抽奖陷阱”。他们只是轻轻点击了一下短视频广告,就被跳转到了第三方支付平台,在“0.01 元抢手机”等诱人的话术诱导下,不知不觉地完成了自动扣款。

还有一些平台,表面上进行了“适老化改造”,设置了“老年人模式”,可实际上呢,只是调整了一下字体大小,根本没关闭无限滚动和自动播放功能。这种“技术中立”的伪装,让老年人日均触网时长反而增加了 23%,陷入了更深的数字陷阱。资本就是利用监管的漏洞,打着“适老化”的幌子,干着坑害老年人的勾当。

资本在银发经济中的这些所作所为,已经严重违背了商业伦理。

打破“网瘾老年”魔咒

当大家还在为“网瘾老年”现象愁眉不展、觉得无计可施时,其实我们手中早已握有破解困局的“金钥匙”——构建“情感补偿- 技术伦理- 商业规范”的三维治理体系,就能为老年群体在数字世界中撑起一片晴朗天空。

情感补偿,是打开老年群体数字健康生活大门的“第一把钥匙”。人老了,最怕的就是孤独和被边缘化。就像 62 岁的吴女士,从乡镇来到城区帮儿子带孩子,环境陌生,孙子上学后她在家无所事事,只能靠刷短视频做任务赚钱打发时间。

专家说,很多人退休后难以适应突然闲下来的生活,而看短视频、听小说等做任务赚钱的方式容易上手,对他们有很大吸引力。

上海老年大学的实践就充分证明了情感补偿的重要性。其发布的 2025 年数字素养提升课程,涵盖 AI 基础、手机摄影等 8 大模块,采用“社区授课+ 线上答疑”模式(《上海老年大学 2025 年课程实践报告》)。这一举措效果显著,老年人触网问题咨询量下降 61%。这清晰地表明,当老年人的现实社交需求得到满足,他们在数字世界里就不会那么盲目地寻求慰藉,数字成瘾率自然就会显著降低。

技术伦理,是守护老年群体数字安全的坚固“防护栏”。在数字时代,技术不能只追求商业利益,更要考虑伦理道德。中国传媒大学郑宁主任建议的“老年人付费模式”就很有前瞻性。某平台试点的“情感关怀算法”就是很好的例子,它通过分析用户观看时长、充值频率等数据,对连续使用超过 2 小时的老年人自动推送休息提醒,并限制单日充值上限为 50 元(《某平台“情感关怀算法”测试报告》)。测试期间,该平台老年用户留存率提升 19%,而 ARPU 值仅下降8%。这说明,技术伦理和商业利益并不是对立的,只要运用得当,完全可以实现共生共赢,让技术真正为老年人服务。

商业规范,是整治老年群体数字消费乱象的“紧箍咒”。山东菏泽市市场监管局推行的“短剧备案审查制”就值得大力推广。该制度要求所有短剧平台提交完整收费清单,明确标注“单集最高费用”“全剧总价”等信息,并在充值页面用红色字体警示“老年人请在子女陪同下操作”(山东菏泽市市场监管局《短剧备案审查制实施情况报告》)。实施 3 个月来,辖区内老年群体短剧消费纠纷下降 82%,相关经验已被纳入《山东省网络信息服务管理条例》修订草案。这充分证明,严格的商业规范能够有效约束资本的冲动,保护老年人的合法权益。

写在最后……

站在数字文明的十字路口,银发经济的未来绝不是情感与资本的零和博弈。

当上海老年大学的张阿姨用手机记录社区活动,当武汉的陈阿姨在子女陪伴下重拾广场舞,我们看到了希望的光芒。通过情感补偿填补数字鸿沟,用技术伦理约束资本冲动,以商业规范守护人性温度,这就是破解“网瘾老年”困局的核心密码。

让技术回归服务人的本质,让商业重拾创造价值的初心,我们就能让每个老年人在数字时代都能找到属于自己的尊严与幸福,真正实现老有所乐、老有所安。