GameLook 报道/这两年,小游戏俨然成了游戏市场的 “流量收割机”。在国内,微信小游戏过去一年里有近 70 款达成百万级 DAU,超 300 款按季度计算流水破千万;在海外,土耳其休闲大厂 Rollic Games 的《Color Block Jam》上线四个月,日收入就从百万级飙升至 400 万,单 3 月内购收入便狂揽 1.3 亿。

小游戏的爆发力早已被市场验证,而最近一款新游戏的出现,再次印证了这个品类的潜力 —— 宝可梦公司开发的迷你游戏合辑《Pokémon Friends》,不仅登顶日本、中国香港和澳门的 iOS 游戏免费榜,还冲进 12 个国家和地区的免费榜 TOP20。作为擅长打造爆品的 “IP 巨头”,宝可梦这次又交出了一张亮眼答卷。

《Pokemon TCG Pocket》

宝可梦公司在轻量级游戏领域的 “造星能力” 早已被验证。此前的轻量卡牌游戏《Pokemon TCG Pocket》,曾登顶香港、台湾、日本、新加坡等多地畅销榜冠军,去年 12 月全球下载量突破 6000 万次,累计营收达 9 亿,直接推动合作方 DeNA 公司营收同比增长 29.4%。而《Pokémon Quest》《Pokémon HOME》等作品,也凭借 IP 号召力和轻量化玩法收获了大批用户。这不禁让人好奇,这款小游戏合辑,是否能接棒成为下一个爆品?

首先,《Pokémon Friends》游戏首发即支持 iOS、Android、任天堂 Switch 以及即将推出的 Switch 2 平台。与同是任天堂平台上的《超级马力欧派对》《世界游戏大全 51》等小游戏合集相比,《Pokémon Friends》的最大区别在于,它将每个小游戏串联为一条线索,并融合了宝可梦的收集与养成元素。

据官方介绍,《Pokémon Friends》包含超过 1200 道解谜题目,涵盖“勾眼弯弯矿车”“一笔连皮卡丘”“方块穿墙秀”等关卡,大多数为一本道式的线性玩法,难度相对较低。就拿其中的“一笔连皮卡丘”来说,它是《Pokémon Friends》中较为经典的一类连线式解谜玩法。玩家需要操控皮卡丘在格子地图中一次性走过所有节点,点亮每一个灯泡,过程中不能重复经过同一格。

初期关卡难度较低,地图较小、路径单一,主要用于帮助玩家熟悉规则。但随着游戏进程推进,路线逐渐复杂,地图形状开始出现分叉、死角和障碍物,有些关卡还需要考虑特定顺序或触发机关,挑战性明显提升。

其中一款名为“波加曼溜溜冰”的小游戏还引入了体感玩法。玩家需要通过倾斜设备,规划波加曼的滑行路线,完成从起点到终点的移动。这类互动增加了部分关卡的操作趣味性,尤其适配低龄用户群体。

游戏中,玩家每完成一个小游戏,就能获得一定数量的“线团”,可用于类似精灵球的扭蛋机,抽取不同的毛绒宝可梦玩具。例如濡湿的线团可能产出“润水鸭”,带电的线团则可能抽到“皮卡丘”。

抽到的玩具可以自由布置在玩家自定义的小屋中,家具与物品架等摆设也可个性化调整,构建出属于自己的温馨空间。

这些毛绒玩偶除了可以用来装饰房间,还能在游戏中的小镇“思巧镇”中作为礼物送出,从而结识更多的 NPC 好朋友,拓展轻度社交互动。

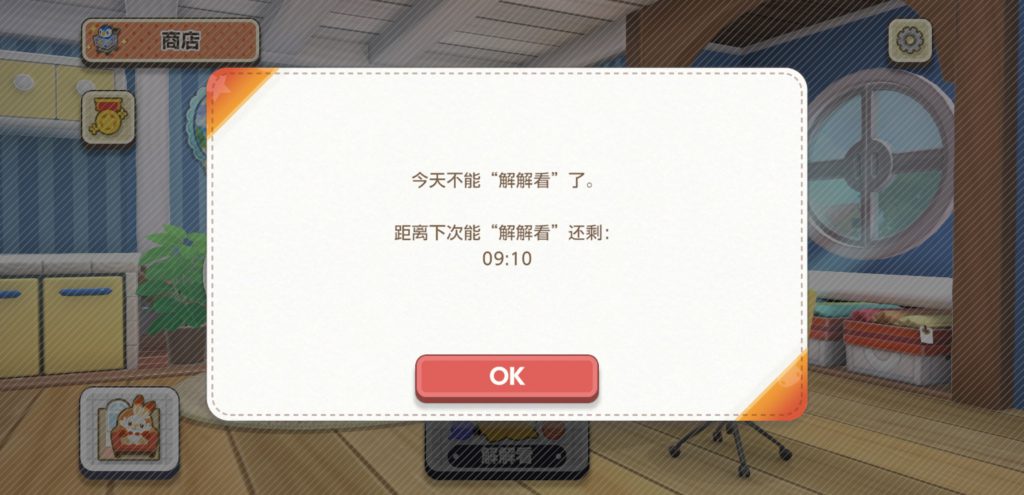

游戏采用免费下载、付费 DLC 的模式,玩家可以通过内购方式解锁更多关卡内容。同时,考虑到该作可能面向较多儿童用户,游戏还加入了“每日解解看次数”的设定,允许家长预先设置每日可游玩次数,防止未成年玩家沉迷。

不过,在实际体验中,“解解看次数”设置略显紧张。例如笔者仅游玩 10 分钟左右便收到提示:“今日解解看次数已用完,10 小时后重置。”虽然理解该限制可能是为控制游玩时长而设,但对于习惯连续体验的用户来说,这种机制容易造成割裂感。

当然,《Pokémon Friends》的火热,IP 本身的号召力仍是关键。宝可梦的角色认知度早已深入人心,当玩家看到熟悉的皮卡丘、润水鸭以 “毛线玩偶” 的形式出现,天然会产生亲切感;而 “收集玩偶”“搭建小屋” 的玩法,又和宝可梦 “伙伴陪伴” 的核心精神高度契合 —— 就像小时候收集宝可梦卡片一样,现在玩家收集毛线玩偶,本质上是对 “宝可梦情怀” 的延续,只是载体从实体卡片变成了虚拟游戏。

总体来看,《Pokémon Friends》虽然是一款小游戏合集,但其内容结构融合了解谜、收集、装饰等多个模块,覆盖了轻度用户最常见的兴趣点。在不追求深度复杂度的前提下,通过玩法节奏和 IP 元素维持了一定的新鲜感和延展性。在 GameLook 看来,这款产品的设计思路,或许能为其他厂商提供一个值得借鉴的“副玩法买量范本”。

近年来,买量市场竞争日趋激烈,主线玩法的素材疲劳、投放效率下降已是普遍现象。在此背景下,越来越多厂商开始尝试将“副玩法”打造成吸量利器,例如三消+模拟经营、SLG+ 解谜等组合形式。核心逻辑是:在广告素材中展示更轻量、低门槛的互动形式,从而吸引更多非核心用户点击安装,降低获客成本。

而《Pokémon Friends》的玩法结构恰好符合这类设计方向。整体节奏轻快但层次清晰,既有快手上手解谜的爽感,又带一定长期留存空间。这类结构非常适合包装成买量创意。比如:广告素材中聚焦某一类小游戏,如“波加曼滑冰”或“皮卡丘一笔连线”式玩法,突出简单易上手;然后展示通过完成关卡获得线团,抽取知名角色(如皮卡丘)或装扮房间的结果画面;

当然,《Pokémon Friends》并未走强商业化的路径,其主要目标还是围绕宝可梦 IP 的低龄用户拓展。但如果从“买量创意结构”角度来看,其将轻小游戏与收集系统打通的做法,为副玩法买量的方向提供了一个清晰案例。

特别是在买量素材越来越偏向“即玩感”和“低认知门槛”的趋势下,《Pokémon Friends》这类产品的设计框架可能会越来越受到关注。