文 | 数读社,作者 | 卢梭

2000 年,女妖塞壬的头像出现在百年故宫中,让大众记住了“星巴克”这个名字。

这是一次不寻常的开店,外国咖啡品牌开在中国百年古迹中,被视为对传统文化的侵犯,引发了很多人的反对。

这个争议巨大的门店,7 年后黯然退出。

这像是星巴克在中国市场发展的一个缩影。从不可一世,到灰头土脸。

最新消息显示,星巴克中国进入卖身倒计时,目前已经有 20 个投资方有意向入局。

原地踏步

星巴克中国的卖身,去年就已经出现了传言。

彼时,市场有传闻称星巴克正在探索中国业务的多种选择,其中就包括出售部分股权的可能性。

在今年 6 月,星巴克低下了高昂的头颅,选择了降价。星冰乐、冰摇茶、茶拿铁三大系列共 10 款产品集体降价,以大杯规格计算,消费者平均每杯节省 5 元。

这是星巴克第一次降价,进入中国 25 年来的第一次。

其实,星巴克早就坚持不住了,早些时候已经通过优惠券和平台补贴等方式降价。只要消费数量足够,很容易就可以拿到 7 折甚至 6 折的折扣券。

被迫降价的根本原因在于:星巴克在中国卖不动了。

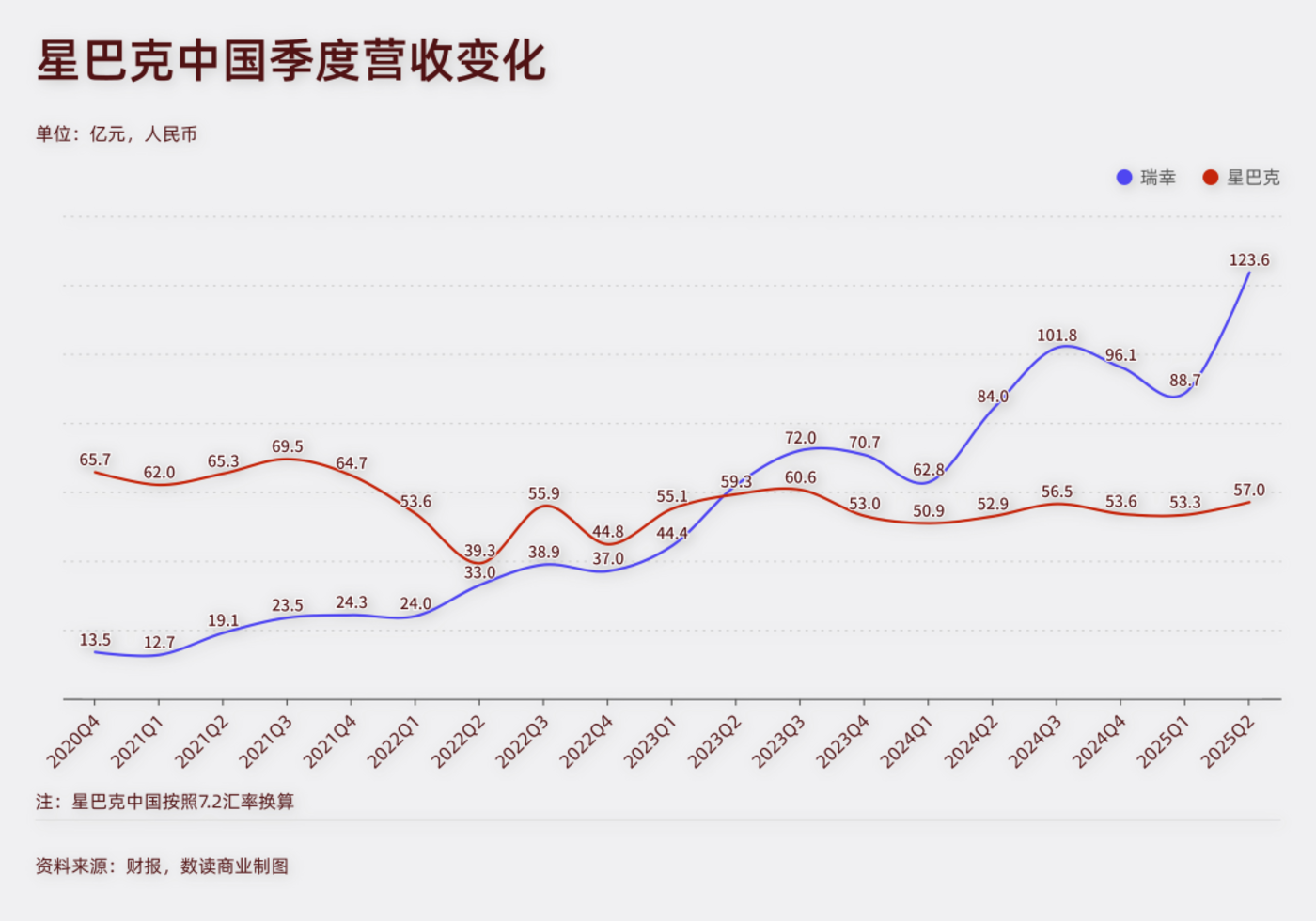

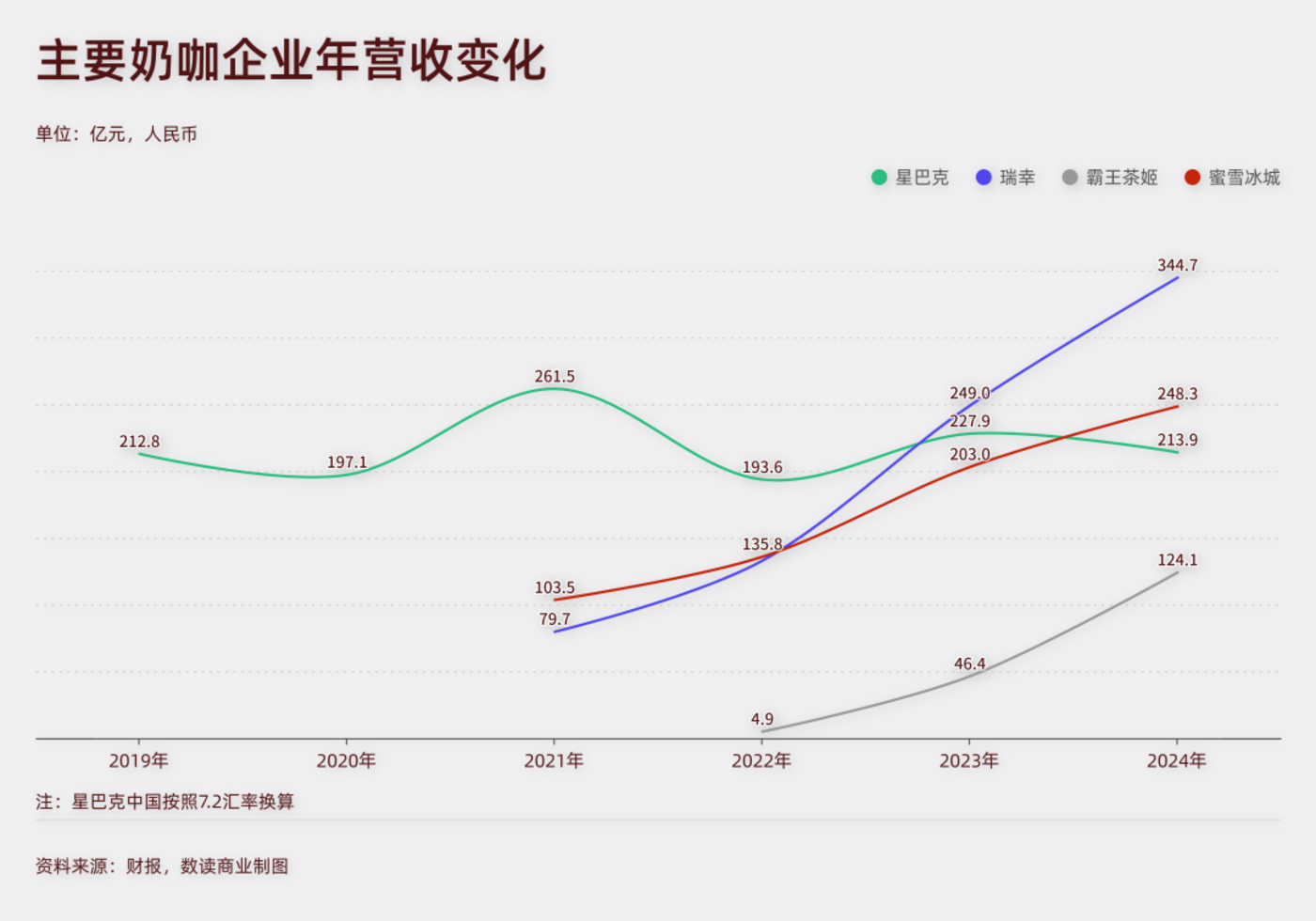

星巴克中国已经长期原地踏步。从 2019 年到 2024 年这 5 年,星巴克的营收几乎是一条直线,在 26-36 亿美元之间波动。如果加上瑞幸对比,这个原地踏步的状况就更加明显。

这五年,恰好是中国奶茶咖啡行业全面爆发的 5 年。逆水行舟,星巴克中国已经泯然众人,欧睿国际数据显示,其在中国连锁咖啡市场的份额已从 2019 年的 34% 锐减至 2024 年的 14%。2017 年,其市场份额更是高达 42%,7 年已经损失大半市场。

在筹划卖身时,星巴克说,“坚信中国市场蕴藏的巨大增长机遇。我们正在评估把握未来增长机遇的最佳方式。”意味着,星巴克认为引入中国经营方可以扭转颓势。

实际上,星巴克中国的崛起,很大程度上就是得益于中国企业的帮助。

1999 年进入中国内地市场后,为了适应中国市场,星巴克授权本土公司特许经营、成立合资公司。

彼时,星巴克将中国市场业务划分为三大区域。华北市场业务交由北京美大咖啡运营,华东和台湾市场由中国台湾的统一集团负责,而广东和香港业务则由香港美心集团承接。

中国企业帮助星巴克做到了不可一世,也让中国成为星巴克最重要的海外市场。

市场进展顺利后,星巴克选择了“集权”。2006 年开始,星巴克多次增持和收购合资公司等经营主体的股权,星巴克从特许经营变为直营。

这场“集权”进行了 11 年,2017 年 8 月,星巴克斥资 13 亿美元,收购统一集团持有的合资公司 50% 股权,将上海、江苏、浙江约 1300 家门店彻底收入囊中。自此,星巴克在内地的所有门店都成为直营,收益纳入自己腰包。

然而,这个标志性事件似乎成为了星巴克中国由盛转衰的分水岭,最终,坚持了 8 年后,星巴克才意识到,需要中国企业的帮助。

虚妄的“第三空间”

2003 年,一篇题为《我奋斗了 18 年才和你坐在一起喝咖啡》的文章蹿红网络。

这篇文章叙述了一个农村孩子经过 18 年的不懈努力,最终在上海成为一名年薪七八万的白领的故事。文章中,星巴克被当作白领小资生活的标志性消费。

在那个全社会积极向上、外国月亮比较圆的年代,星巴克是小资生活的重要标志。星巴克通过“第三空间”的理念,又不断强化自身白领、小资的品牌形象。

所谓“第三空间”, 星巴克认为是指除了生活、工作之外可供我们感到轻松、愉悦、抚慰精神的社会空间。为了让消费者真正感受到这个空间的不同,星巴克会将排队从纵向变为横向。咖啡店内是错落有致、具有设计感的灯光、桌椅、海报,提供咖啡豆、咖啡杯等周边产品,与其他连锁咖啡店有显著不同。

最初 15 年,“第三空间”无往不利,的确是很多白领喜欢的场所。一台 MacBook 配一杯星巴克,成为不少人在朋友圈展现生活情调的方式。

但随着中国人消费水平的提升,咖啡在中国市场的普及,“第三空间”的光环逐渐失效。

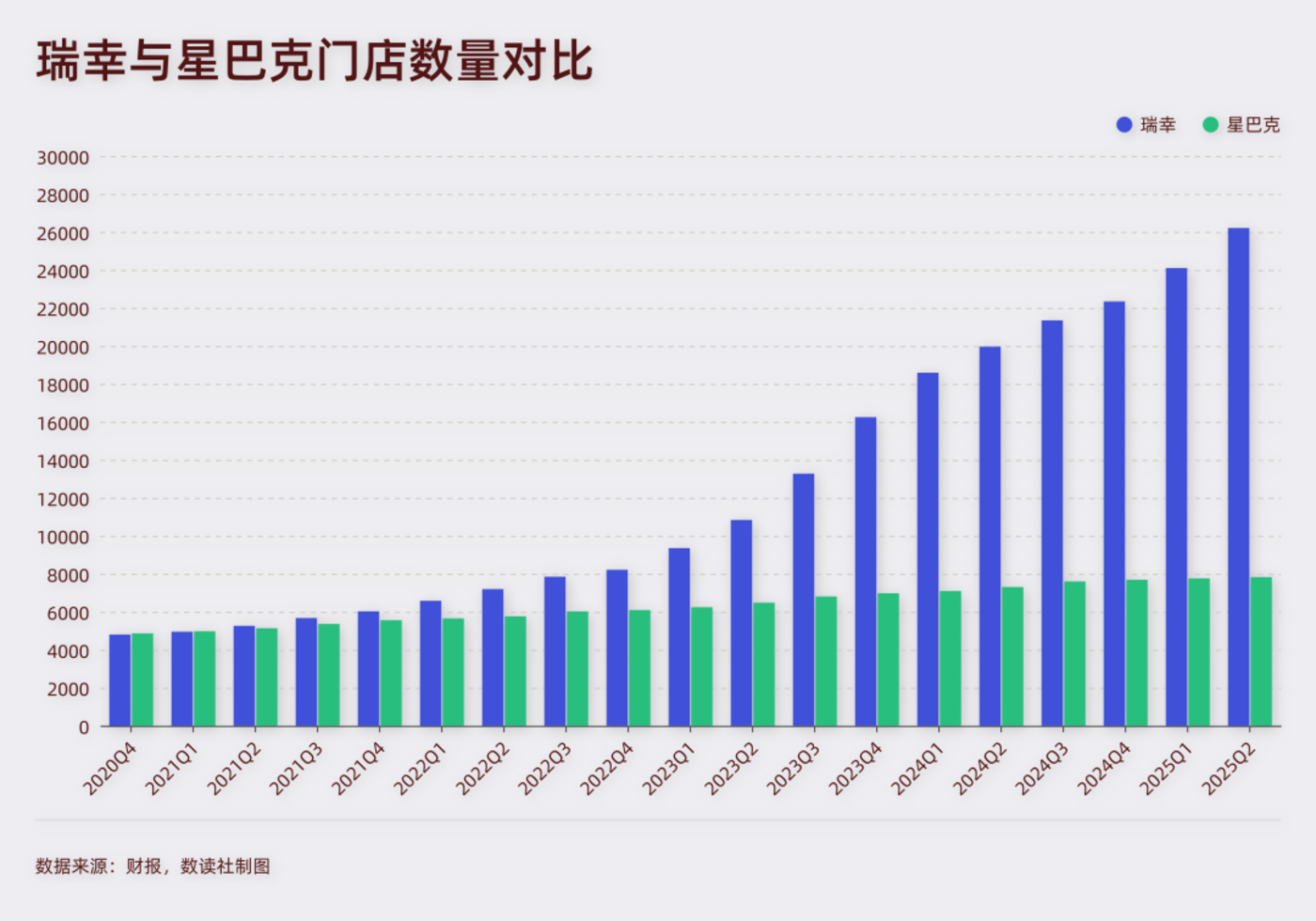

对消费水平较高的群体,星巴克的稀缺性和独特性已经不存在。到 2025 年 6 月底,中国大陆已经开出 7828 家门店,有商超的地方就有星巴克,当小资消费品变成几乎没有痛感的大众消费品,用户会转向更具情调和品质感的咖啡店。独立咖啡馆已经成为更受年轻群体青睐的场所。

真的渴望在星巴克感受“轻松、愉悦、抚慰精神”的消费者,可能也很难如愿。嘈杂的谈话声、少量的充电口,让这个“第三空间”的体验感大打折扣。

下沉市场或许还有尝鲜的消费者,但哪怕星巴克降价,一杯咖啡也通常超过 20 元,能买 2 杯瑞幸,3 杯蜜雪冰城,对于价格敏感型消费,星巴克的吸引力并不高。

根本上,消费者已经不把国外品牌当作高端的代名词,这是星巴克、肯德基、麦当劳等一众洋品牌都面临的问题,也是当前消费变化的一个重要趋势。在这种情况下,依然试图维持原本的形象,显得虚妄而不切实际。。

当中国品牌已经把一杯咖啡的成本价打到了如此低的程度,还能保持盈利,星巴克“第三空间”所强行附加的“品质感”,更像是皇帝的新衣。

看不清的敌人

星巴克全球 CEO 布莱恩・尼科尔在 1 月来华时说,“希望借鉴中国供应链经验反哺北美业务。”

这句话能看得出来,星巴克已承认自己落后。当然落后的不只是供应链,还有本土化经营。

2017 年,瑞幸成立,这家公司从成立之初就喊着对标星巴克。彼时,在世人眼里,瑞幸显得自大而又不切实际。毕竟,按照星巴克的模式,光是门店成本就足以拖死瑞幸。

2021 年二季度,瑞幸门店数量达到 5259 个,首次超越星巴克。2023 年三季度,瑞幸营收 62 亿元,首次实现单季度营收超过星巴克,这一年,瑞幸全年营收也超过了星巴克。

已经没有人说瑞幸是自大了。

瑞幸根本没有复制星巴克,而是“拆解”星巴克。喝星巴克的群体,大概可以分为四种:尝鲜、带走提神、谈事情、一坐坐一天。

瑞幸设置了四种门店:快取店(自提+外送)、外卖厨房店(纯外送)、优享店(堂食+外送)、旗舰店(体验+品牌展示),综合成本更低,售价可以降到 10 元左右,每一种门店都对星巴克形成了分流。

瑞幸并不是星巴克的终极对手,事实上,星巴克没有对手,又全是对手。

2020 年 4 月 2 日,瑞幸咖啡承认财务造假,虚假交易 22 亿人民币。这段时间里,瑞幸发展面临缺少爆款等方面的压力。

看起来这是对星巴克的利好,但事情并没有向着星巴克期待的方向发展。

2021 年,瑞幸将咖啡和椰奶融合,生椰拿铁成为瑞幸起死回生的关键单品。

2022 年,瑞幸创始人陆正耀“东山再起”,复制瑞幸的模式,成立库迪咖啡。据 36 氪,库迪咖啡的门店总数目前超过 1.5 万家,其中 3 千家待开业,继续抢夺星巴克下降的市场份额。

在与星巴克同等价位的品牌中,Manner、三顿半、Seesaw、M Stand 等也相继立住了阵脚。

如果说瑞幸、库迪等咖啡品牌还是星巴克的正面战场,那么奈雪的茶、蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨、 古茗、霸王茶姬等等,就是星巴克防无可防的对手。

看起来,奶茶与咖啡不是同一品类,但随着规模扩大,这两个赛道在不断融合。奶茶店都相继上线了咖啡品类,咖啡店也在涉足茶饮。

奶茶店的强大之处在于,其普遍极为擅长创新,口味研发迭代速度极快,售价普遍在 10 元价位甚至更低。

低价带来的问题是,消费者已经无法接受 20 元的咖啡定价,星巴克的价格已经不得不降。

红餐大数据所做的市场调研,2020 年时,茶饮人均消费在 25 元以上的尚有 20.1%;但到了 2024 年上半年,愿意购买 25 元以上茶饮新品的消费者占比已经锐减至4%。

星巴克面临着保价格还是保规模的难题。

无能为力

2024 年 9 月,刘文娟由联席 CEO 改任星巴克中国首席执行官。

这是星巴克加强本地化的一个信号。

刘文娟的确懂得中国市场,她曾主导“专星送”“啡快”等本地数字化业务。

今年年初,星巴克推出首款献礼中国春节的咖啡豆产品,这是星巴克成立 50 多年来第一款以中国春节为主题的咖啡豆。中国早已是星巴克第二大市场,如今才给予侧重,可以见得星巴克的本地化是有多缓慢。

25 年来首次降价也是一个重要动作。配合 2022 年 9 月提出的扩张规划,星巴克保规模的意图非常明显。

业内人士认同星巴克不可盲目卷低价,保持第三空间大店模式是前提,然后再通过新品和线上做增量。但显然,现阶段,奶茶咖啡的价格敏感度高,维持高价与增量存在非常明显的矛盾。

星巴克以大店模式为主,普遍为直营。奈雪的茶、喜茶已经充分展现了这样模式的困境。高成本导致高价格,在市场竞争中面对低价格、高单量模式,几乎没有竞争能力。只不过,星巴克的品牌力更强,目前仍然能够维持平稳发展。

回顾近五年的发展,瑞幸和蜜雪冰城已经在营收上超越了星巴克中国,这可能只是个开始,会有更多品牌完成超越。

星巴克没有办法去抢占价格位,只能依赖品牌生态位,继续通过“第三空间”找寻可能性。今年 7 月,星巴克在多个城市线下门店悄然上线了“星子自习室”,进一步强化“第三空间”概念。

但显然这些无法迅速解决星巴克份额流失的问题,也无法改变大众对星巴克不再过度推崇的现实。寻找中国接盘方客观上证明,星巴克自身已经没有能力解决现阶段的挣扎,迫切需要中国企业的智慧。

星巴克的价值依然在,超 350 亿人民币的估值,20 多家企业竞够,充分体现了这家入华超过 25 年品牌的影响力,信任中国企业、依赖中国企业的智慧,可能才是星巴克的最优解。