新智元报道

编辑:艾伦

OpenAI 开启了激动人心的新篇章:这家 5000 亿美元估值的 AI 先锋经过近一年的争议与努力,完成了架构重组,为 IPO 铺平道路。与此同时,奥特曼深夜现身直播,首次公开 OpenAI 内部的 AGI 路线图,豪言十年内迈入 AGI 时代。

昨天,OpenAI 正式宣布公司完成重大重组,结束了与微软这场旷日持久的重组谈判拉锯战。

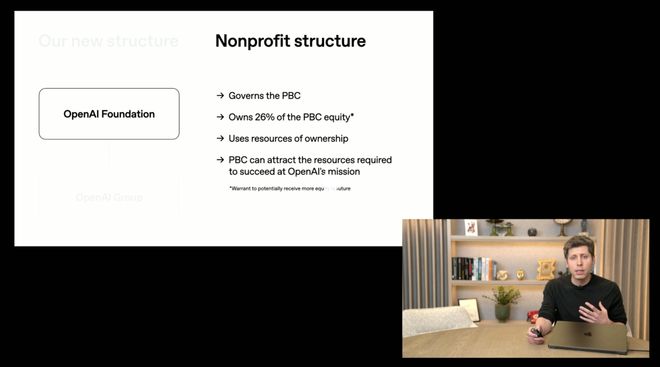

非营利母体更名为 OpenAI 基金会并继续握有公司控制权,持有约 26% 股权(当前估值约 1300 亿美元),旗下营利实体转变为特拉华州注册的公共利益公司 OpenAI Group PBC,使其得以摆脱此前盈利回报上限的束缚,拥有自由增发股票和 IPO 上市的资格。

作为 OpenAI 最重要的战略伙伴,微软明确支持这一转型,不仅将原先 32.5% 的股权调整为约 27%(价值约 1350 亿美元),续约双方独家云计算与模型合作至 2032 年,还放宽了诸多限制:

OpenAI 可与第三方联合开发非云端产品、在满足安全标准前提下开源部分模型,微软则取消了独家云服务优先权,双方各自获得了与竞争对手合作探索 AGI 的自由。

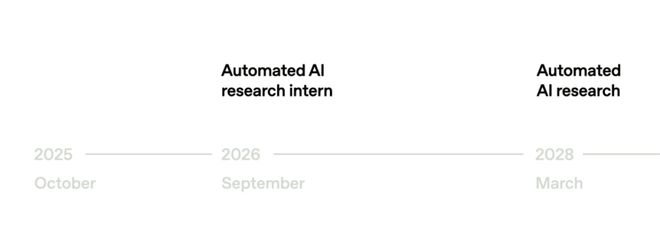

同日,奥特曼携首席科学家雅各布·帕乔基(Jakub Pachocki)罕见地进行了一场一小时直播,详细阐述 OpenAI 内部通往通用人工智能的时间表——2026 年 9 月前打造 AI 研究实习生、2028 年 3 月前实现全自动 AI 研究员——并现场回答了用户的尖锐提问,包括模型安全、使用成瘾、功能下线等备受关注的话题。

重组完成

使命与资本双管齐下

OpenAI 的此次重组标志着一个时代的转折点。

自 2015 年成立以来,这家公司一直以「确保通用人工智能(AGI)造福全人类」为使命,在非营利架构下起家。

然而,随着 ChatGPT 一炮而红并吸引 8 亿周活跃用户,「烧钱」速度激增,原有架构对资本的限制日益凸显。

2019 年引入「有限盈利」模式虽换来微软等巨头的投资,但 100 倍收益上限也让后续融资受到掣肘。

此次重组通过引入公共利益公司(PBC),彻底解除盈利上限,为 OpenAI 打开了通往万亿级资本市场的大门。

根据新结构,OpenAI 基金会作为非营利母体,仍握有对营利实体的最终控制权:基金会通过特殊表决权可以任命或撤换 OpenAI Group 董事,全权掌控公司方向。

基金会初始持股 26%,并获得一份认股权证:未来 15 年内若 OpenAI 市值增幅超过十倍(突破 5 万亿美元),基金会将自动增持,确保自己成为公司最大长期受益方。

OpenAI 商业上的成功将源源不断为基金会积累慈善资源,反哺于 AI 安全和社会公益项目。

OpenAI 董事长布雷特·泰勒(Bret Taylor)形容这一架构实现了业界前所未有的「使命驱动型治理」,在保障研究方向不偏离公益初心的同时,让公司具备了大规模融资和吸引顶尖人才的能力。

对于投资者而言,这份「双层结构」协议同样带来了定心丸。

微软此次签署的新协议中,不仅承诺未来依然把 OpenAI 作为最核心的「前沿模型合作伙伴」,更收获了一份巨额订单:OpenAI 将在未来若干年内追加采购 2500 亿美元的 Azure 云服务。

作为交换,微软放弃对 OpenAI 硬件业务的任何权利要求(OpenAI 正与前苹果设计师 Jony Ive 开发神秘消费级 AI 设备)。

此外,协议明确 OpenAI 宣布实现 AGI 的决定需经独立专家委员会审核认可,这化解了此前微软与 OpenAI 在「AGI 定义权」上的潜在冲突,也意味着双方的合作关系不再受制于某个单一里程碑事件。

事实上,此前马斯克等人极力反对 OpenAI 抛弃非营利控制权的努力最终未能撼动监管层的支持,加州和特拉华州总检察长在看到 OpenAI 承诺强化安全监督后,已同意放行这次重组。

重组消息刚公布,微软股价应声上涨2%,市值一度重返 4 万亿美元关口。

一位华尔街分析师评论称,新结构理顺了 OpenAI 的所有权与治理权,为公司未来融资和技术授权扫清了障碍,也保障微软在 2032 年前持续享有 OpenAI 成果的商业权益。

路线图首次曝光

冲刺 AGI 时代

在重组落地的同一天,OpenAI 高管首次揭开了公司内部关于通用人工智能(AGI)的时间表。

这场在线直播堪称干货满满。

首席科学家帕乔基详细阐述了 OpenAI 的研究路线图,透露他们相信凭借深度学习的持续突破,人类距离诞生超越所有人类智能的 AI 系统可能已不足十年。

为此,OpenAI 设定了两个惊人的里程碑:

2026 年 9 月前打造出「AI 研究实习生」(Intern-Level AI Researcher),能通过调用海量算力辅助科研人员完成数据分析、实验等工作;

2028 年 3 月前进一步研发出「全自动 AI 研究员」,可自主开展大型研究项目,从提出原创假设到实验验证全程独立完成。

奥特曼补充解释说,到 2028 年前后,科学研究将实现高度自动化,AI 能够在无人干预下推动前沿科技的进展,人类有望见证科研效率被彻底重塑。

为了支撑如此雄心勃勃的时间表,OpenAI 在基础设施上投入不遗余力。

奥特曼披露,公司已承诺建设超过 30 吉瓦算力的数据中心,相当于约 1.4 万亿美元的投资,将在未来数年内逐步落实。

这笔天文数字的投入被 OpenAI 视作「打造 AI 新工业时代」的必经之路:从扩大芯片供应、改造电网,到建设「每周新增 1GW 算力」的算力工厂,OpenAI 正联合 AMD、英伟达、谷歌、软银等众多伙伴共同推进这一庞大的工程。

奥特曼将此类比为互联网时代的基础设施革命,预言 AI 领域很快也会出现类似「硅谷造芯、全美建厂」的景象,为经济带来实实在在的制造业增量。

他甚至乐观地描绘了一个场景:未来可能需要成百上千的机器人来帮忙搭建数据中心!

当然,要实现这一愿景,OpenAI 自身也必须高速成长。

奥特曼坦言,公司最终需要达到每年数千亿美元的收入规模才能支撑万亿投入,企业服务和大众消费都将是重要的利润来源,届时公开上市几乎是不可避免的选择。

技术路线方面,OpenAI 团队强调当下的突破不仅来自模型规模的扩大,更来自对 AI 思维方式的改进。

他们介绍了一个衡量模型能力的指标——「任务时间跨度」(Task Time Span),即模型独立完成复杂任务所需的时间长度。

当前的 GPT 约可连续「思考」5 小时,其解题能力已相当于顶尖人类选手在数学、编程竞赛中的水平。

随着「上下文计算」「测试时计算」等新方法的发展,模型的连续推理时间和深度将迅速提升,未来不排除让 AI 占用整个数据中心来解一道重大科学难题的可能性。

基于此,OpenAI 对于模型能力的跃升充满信心,内部并没有「雪藏」某个远超现有产品的神秘模型,但已经研发出许多强大的模块化技术组件,一旦集成便可能带来质的飞跃。

奥特曼预计未来半年内就会出现一次「极为重要的能力飞跃」,甚至不需要等到 GPT-6,一个强大得多的新模型已在酝酿之中。

距离我们见证下一次 AI 性能的大幅跃升,可能只有短短几个月。

直面用户的灵魂拷问

「我们会犯错,但会努力不犯同样的错。」

在直播的问答环节,奥特曼的一席话赢得了弹幕喝彩。

这是 OpenAI 历史上首次公开 AMA(Ask Me Anything),短短几十分钟里他和帕乔基连连被抛「烫手山芋」,包括此前引发众怒的模型路由、内容审查、AI 成瘾等敏感问题。

两位高管虽略显疲惫,但回应颇为坦诚,展现出沟通改进的姿态。

其中一系列提问集中在模型选择权与内容限制上。

不少老用户抱怨新版 ChatGPT「管得太宽」,经常自动切换模型或拦截某些回答,剥夺了成年人自由使用 AI 的权利。

对此,奥特曼直言公司之前在安全路由上的做法「搞砸了」,过于越界地干预用户体验。

他承诺正在加速推出年龄验证机制,一旦用户证明成年,将享有最大程度的自主权。

例如备受喜爱的 GPT-4o 模型并无下线计划,未来成年人可在合规前提下自由选择老模型或新模型;

12 月即将上线的「成人模式」也会大幅放宽创造性场景下的内容过滤,让 AI 更少扮演「道德警察」。

简而言之,OpenAI 希望「把成年人当成年人看待」,尽量减少不必要的管束。

这一系列回答多少平息了社区近来的怨气——很多开发者曾指责 OpenAI 一边打造高情感聊天模式,一边又担心用户上瘾而暗中换模型,「自相矛盾」。

现在 OpenAI 表态,不会掩盖模型真实身份,更不会扼杀用户寻求情感支持的正当需求;

相反,如果 AI 陪伴能帮助人们度过难关,他们认为这正体现了技术的价值所在。

当然,前提是模型必须诚实,不能谎称自己是人类,也要防范对未成年人和心理脆弱人群造成伤害。

另一波提问关心 AI 的潜在滥用和社会影响。

有人质疑 OpenAI 一面警告 AI 可能令人上瘾,一面又在新应用 Sora 中采用类似 TikTok 的界面、「勾人」眼球,是否言行不一。

奥特曼对此并未回避,他坦承自己也担心有人过度沉迷聊天机器人,形成不健康依赖。

他强调 OpenAI 的长期目标是用户的福祉而非短期指标,公司愿意为此做出取舍——「如果某个产品真的让人上瘾到不可自拔,我们宁可砍掉它」。

对于 AI 可能被坏人用于生物武器等风险,OpenAI 表示高度警惕。

奥特曼提到,他们正在研究一整套 AI 韧性(Resilience)体系,从模型层面的安全设置到跨机构的快速响应机制,来防范有人利用 AI 制造新的传染病等极端事件。

他将当下时刻比作互联网早期:

最初人们不敢在网上输信用卡信息,但经过多年发展,我们已经建立起网络安全生态,使在线支付变得习以为常。

同样的道理,我们需要为 AI 打造这样的信任之网。

他呼吁政府、企业、高校协作,尽快建立起应对 AI 风险的行业标准和法律框架,这也正是 OpenAI 基金会接下来的工作重点之一。

关于大家最关心的 AGI 进度,帕乔基和奥特曼给出了耐人寻味的回答。

帕乔基认为 AGI 的实现不会是某天突然降临的「奇点」,而是一个渐进演化过程,我们眼下就已经身处其中。

奥特曼则干脆表示,与其纠结定义,不如定下具体可检验的目标,比如 2028 年实现自动化研究员就是公司内部对 AGI 的「小目标」。

当被问及 GPT-6 何时发布,奥特曼笑言「甚至不知道会不会叫这个名字」,但他话锋一转,郑重透露在不超过半年内大家就会看到模型能力的巨大飞跃。

在商业层面,奥特曼坦承 AI 的冲击正在逼近临界点——「大规模的脑力工作自动化将在未来几年内发生」,社会需要提前思考应对方案,如推动教育和职业培训转型等。

他相信尽管 AI 会替代许多重复性知识工作,但也会催生新的职业和机遇,「正如历史上每次技术革命带来的结果」。

影响与展望

共筑 AI 造福人类之路

OpenAI 此次重组与亮相,映照出当今 AI 产业的一个关键点:理想主义与商业现实的平衡。

从「不以盈利为目的」的初衷,到引入投资、再到如今谋划 IPO,OpenAI 走过的道路饱含争议。

但不可否认的是,这种架构调整为其持续推进 AGI 提供了充足「弹药」。

通过 PBC 模式,OpenAI 既可大举融资引入算力和人才,又在法律上绑定了公益使命,将安全和人类福祉置于股东利益之上。

这或许为 AI 公司树立了一种新范式:即使逐利,也要 Built to benefit everyone(为全人类造福)。

对微软而言,OpenAI 的蜕变同样是重大利好。

这家老牌巨头近年因押注 OpenAI 而收获颇丰,13 亿美元投资换来了百倍账面回报,还使 Azure 云稳坐 AI 时代的「底座」角色。

如今新协议签订,微软不仅锁定了未来十年 OpenAI 顶尖模型的优先使用权,更打开了与 Anthropic、谷歌等其他 AI 玩家合作的空间,实现「一鱼多吃」的战略纵深。

可以预见,在 AGI 竞赛全面提速的背景下,微软将以更开放的姿态拥抱多元生态,以避免在「把鸡蛋放在同一个篮子里」带来的风险。

微软 CEO 纳德拉已经明确表示,欢迎包括 Anthropic 的 Claude、谷歌的 Gemini 等模型登陆 Azure 云服务。

这种兼容并包的策略,将进一步巩固微软在企业 AI 基础设施市场的统治力。

然而,真正值得关注的仍是人类整体的得失。

OpenAI 基金会宣布首批将投入 250 亿美元,用 AI 力量攻克疑难疾病、建设 AI 韧性防护网。

这意味着在追逐下一个 GPT 的同时,OpenAI 没有忘记去应对 AI 可能带来的负面冲击——如利用生成模型发现新药、抗击瘟疫,也防范「AI 制造病毒」这样的噩梦场景。

正如联合创始人沃伊切赫·扎雷姆巴(Wojciech Zaremba)所言,为了让公众真正信任 AI,我们需要复制一个类似网络安全行业的生态,打造出 AI 时代的「安全气囊」和「急救队」。

在更宏大的层面,OpenAI 此举或将引发全球 AI 治理的新讨论:当一家私营公司掌握通往 AGI 的钥匙,我们如何确保它始终服务于全人类的福祉?

OpenAI 给出的答案是让非营利基金会掌舵方向,以制度设计防止逐利偏航,同时主动寻求监管部门和公众的监督。

在直播中,奥特曼一再强调「透明度」的重要性,称这是赢得公众信任、避免 AI 恐慌的基石。

他还表示 OpenAI 愿与同行合作制定 AI 安全标准,已开始与谷歌 DeepMind、Anthropic 等竞争对手在相关领域展开初步合作,可谓放下成见、携手护航。

从某种意义上说,OpenAI 正在经历一场前所未有的「大考」:一方面要在资本助推下加速奔向 AGI 的圣杯,另一方面又要谨守创立之初那份对人类的承诺。

当被问到「AI 把一切都自动化后,人类的意义何在」时,帕乔基的回答意味深长——也许正是由人类来决定下一步要追求什么,这种高层次目标设定本身,就能赋予我们新的意义。

正因如此,OpenAI 的新篇章更是关于技术与人类未来的史诗。

作为旁观者与参与者的我们,不妨拭目以待:在迈向 AGI 的征途中,OpenAI 能否证明他们始终铭记着那句初心宣言:「确保 AGI 造福全人类」。

参考资料:

https://openai.com/index/built-to-benefit-everyone/

https://openai.com/index/next-chapter-of-microsoft-openai-partnership/

https://openai.com/zh-Hans-CN/live/?video=1131297184

https://www.theinformation.com/articles/openai-restructuring-means